-

締約意思、錯誤類型、無因債權契約

購買連結:http://www.angle.com.tw/book.asp?BKID=14928

內容簡介

主講人

陳聰富 | 臺大講座教授

【講座介紹】

契約之成立,除當事人意思表示合致外,必須當事人具有受契約拘束之意思。此項締約意思,表現於當事人的意思表示之中。學界通說認為,意思表示的主觀要素(效果意思與表示意思)並非意思表示的成立要件,致使意思表示的成立要件僅剩外部的表示行為,當事人的締約意思無所附麗,顯非妥當。

本講座指出,效果意思固非意思表示的成立要件,但表示意思應為意思表示的成立要件,而構成當事人的締約意思。又表示意思應包含主觀上或客觀上的表示意思,必須當事人既無主觀上亦無客觀上表示意思,其意思表示始不成立。

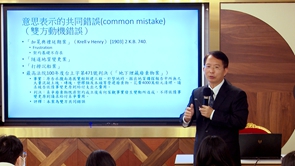

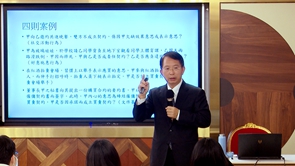

關於錯誤法則,本講座自單方錯誤與雙方錯誤的觀點,檢討意思表示錯誤的類型。在意思表示內容的錯誤,應區別表意人之內心意思何時構成意思表示的內容,及表意人得否撤銷其意思表示。表意人的內心意思必須成為雙方締約的基礎,表意人始得撤銷其錯誤之意思表示。在物之性質的錯誤,無非係因雙方當事人以該物之特性作為締約之基礎,與意思表示內容的錯誤,並無本質上的不同。在雙方動機錯誤,受害之一方得類推適用情事變更原則,請求法院調整契約內容。

關於無因債權契約,通說認為包含債務約束與債務承認,但本講座指出,二者本質相同,僅為表述方法不同而已,並無區別之必要。又無因債權契約與其基礎法律關係,適用無因性理論,前者之效力,不受後者之影響。惟如無因債權契約之基礎法律關係不存在時,債權人依據無因債權契約取得之債權,即因欠缺法律上原因,而構成不當得利。債務人得請求債權人廢止債權,以免除其債務;於債權人請求債務人給付時,債務人得主張惡意抗辯而拒絕給付。