臺灣處在全球氣候變遷影響的第一線,2020年開始,關心氣候緊急狀態的公民團體(如環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境規劃協會、台灣青年氣候聯盟、環境正義基金會)為因應全球的氣候變遷與氣候政策趨勢,開啟修正於2015年通過的「溫室氣體減量及管理法」(下稱溫管法)討論,共同提出「氣候變遷行動法」修法草案,並在2020年底共同召開記者會,同一時間環保署提出溫管法修法草案。

2021年4月22日世界地球日蔡英文總統宣示,2050淨零轉型是全世界的目標,也是臺灣的目標。2021年10月環境部提出「氣候變遷因應法」修法草案,國家發展委員會(下稱國發會)於2022年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」;同年年4月21日,行政院通過「氣候變遷因應法」草案,國發會於同年12月提出「12項關鍵戰略行動計畫」,環保署並於2023年1月核定「淨零排放路徑112-115年綱要計畫」,而溫管法修法歷經2年的討論與協商,大幅度修正為「氣候變遷因應法」(下稱氣候法),並於2023年2月15日公布。

2050淨零排放路徑及策略總說明、臺灣2050淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫與氣候法通過後近兩年多的時間,到底對臺灣氣候治理帶來什麼具體的影響與改變呢?

壹、氣候變遷協調整合工作:行政院國家永續發展委員會

氣候變遷協調整合工作,依據氣候法第8條第1項,提高層級由環境基本法第29條設立的行政院國家永續發展委員會(下稱永續會)協調、分工或整合國家因應氣候變遷基本方針及重大政策之跨部會氣候變遷因應事務,並於同條第2項將部會權責入法,羅列本法推動事項,並將主責的行政機關明定,有助於避免過往氣候治理各單位互踢皮球的狀態,只可惜條文未納入「財政部」主責綠色稅制與「衛福部」主責氣候變遷下的國民身心與公衛風險管理,上述推動事項,可能會淪為找不到部會負責,如財政部持續抗拒碳稅規劃。

然而過往永續會的運作,受人詬病的是運作至今始終無法發揮協調的成效,因其欠缺行政量能、無實質預算分配權力等限制,民間團體於修法階段期待的是參考過往行政院科技會報的運作,設立行政院氣候變遷會報,透過預算分配的權力,讓各機關願意來執行氣候治理政策協調各部會權責分配、核定氣候治理行動策略,並能具體分配氣候行動預算,但因為行政院認為此舉疊床架屋,且原有的永續會即能發揮此協調功能,因此氣候法於立法院通過的同時有一項附帶決議,要求行政院檢討永續會運作型態。

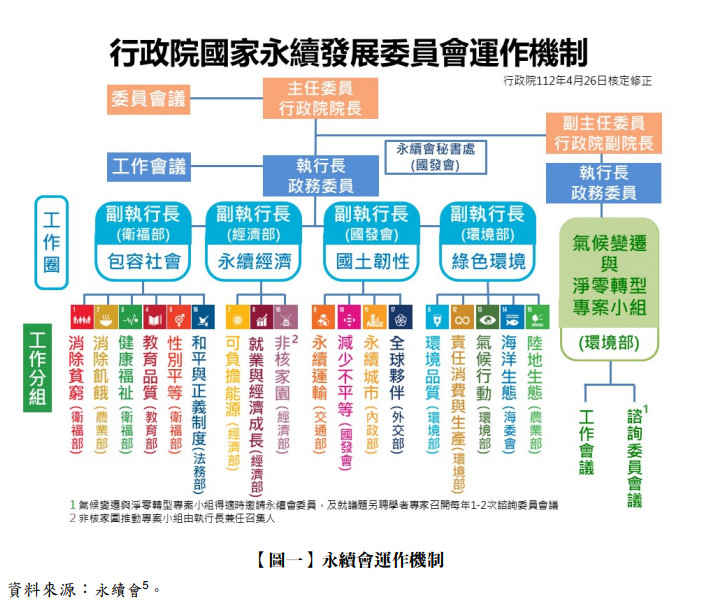

而永續會於氣候法修法前已設置「氣候變遷與淨零轉型」專案小組(請見【圖一】),積極推動國家氣候變遷因應事務之統籌工作外,並於2023年4月26日經行政院核定修正永續會設置要點,增設副主任委員,由副院長擔任,督導氣候變遷與淨零轉型專案小組業務,強化氣候治理的運作。

過往永續會下的專案小組,是針對範疇較為聚焦的議題,如「非核家園專案小組」中,聚焦於核電除役、核廢處理、核四廢止等。而氣候變遷與淨零轉型牽涉議題廣泛,是否能透過一專案小組的成立,並由副院長督導,就能強化後續的氣候治理令人擔憂,加上目前永續會設置要點,其委員組成代表、職權功能、預算分配與單位設置規模等,都不足夠發揮民間期待的「行政院氣候變遷會報」,負責協調各部會權責分配、核定氣候治理行動策略,並能具體分配氣候行動預算所應扮演的治理功能。另外,和總統於今(2024)年6月宣示成立的總統府國家氣候變遷對策委員會、既有的行政院能源及減碳辦公室及環保署升格後的環境部之間的權責關係為何,都仍有待觀察政府說明釐清。

而在地方治理上,縣市政府依據氣候法第14條設立「氣候變遷因應推動會」,跨局處因應氣候變遷事務之協調整合及推動,然而各縣市政府的氣候變遷因應推動會是否有充足的行政資源當作後盾(如高級文官專責負責規劃地方的氣候變遷政策、足夠的預算和行政人力),推動會是諮詢性質,還是真能發揮督導縣市政府的氣候政策的規劃與實踐,都有賴時間去驗證......(閱讀全文請參考月旦會計實務研究或月旦知識庫)

全文刊登於月旦會計實務研究,第80期:碳定價時代來臨的挑戰與因應 訂閱優惠