壹、前言

自2018年3月起,全球兩大經濟體中國大陸、美國兩方隔空宣戰,多次宣布將各向對方出口商品加徵高達25%之關稅。自2018年7月6日,中美兩國正式展開了經濟史上迄今為止最大規模的經濟貿易戰。

中美貿易戰事件起源於美國指控中國大陸針對美國特定產業,包括對科技技術移轉及智慧財產權等進行不公平貿易行為。因此,美國貿易代表署 (“USTR”) 展開 “301調查"。依據調查結果,美方已於6月15日宣布擬針對自中國出口之1102項特定產品 (主要為航太產品、電子資訊及通訊產品、機器設備以及汽車產品 ) 加徵25%之進口關稅,影響約500億美元之進口額。其中的818項,相當於340億美元之中國大陸輸往美國商品已於7月6日開始加徵進口關稅;其餘擬定之284項商品(相當於160億美元)將於7月24日起徵求公眾意見及審核,並未尚未宣布具體的實施時程。此外,美國已計畫再對中國大陸5,000億美元之商品課徵關稅。

對此,中國大陸商務部進行反制措施,擬定將對美國農產品(大豆)、汽車、水產產品等進口商品加以課徵對等之懲罰性進口關稅25%。中國大陸商務部已公布兩份對美國加徵關稅商品清單(清單一與清單二),清單一為545項,約為340億美元之商品,主要商品包含新鮮或乾燥水果及堅果、汽車、新鮮或冷凍水產品,且已於7月6日生效;清單二包含114項,中國自美國進口額約160億美元之商品,涉及之產品主要為化工產品、塑膠及其聚合物、醫療設備器材以及能源相關產品等,實際生效日則待中國大陸商務部另行公告。

貳、台資企業該如何應對中美貿易戰帶來之影響

與中國大陸有經貿往來之台資企業,如其產品涉及中美貿易戰加徵關稅之項目,無論是否於中國大陸設廠,都將直接或間接被中美貿易戰影響。因此,了解貿易戰因應策略以及該如何執行因應對策,將是企業是否能減少貿易戰帶來影響的關鍵。

直接影響

針對在中國大陸設有生產基地之台商,在進口方面,若向美國進口相關商品,主要影響為進口成本(關稅)的增加。另外,若有自中國大陸出口至美國應加徵關稅之產品,則將直接增加美國進口商的成本,進而影響台商企業產品的價格競爭力,甚至美國客戶的購買意願。

間接影響

中美貿易戰對台灣企業的間接衝擊主要來自三角貿易下,如採取台灣公司接單、中國大陸生產,再將產品銷往美國的交易模式。同樣會影響美國進口商的購買意願;另一方面,如台商是透過在美國的關聯企業進口後再轉售,則勢必會對美國關聯企業獲利造成衝擊。

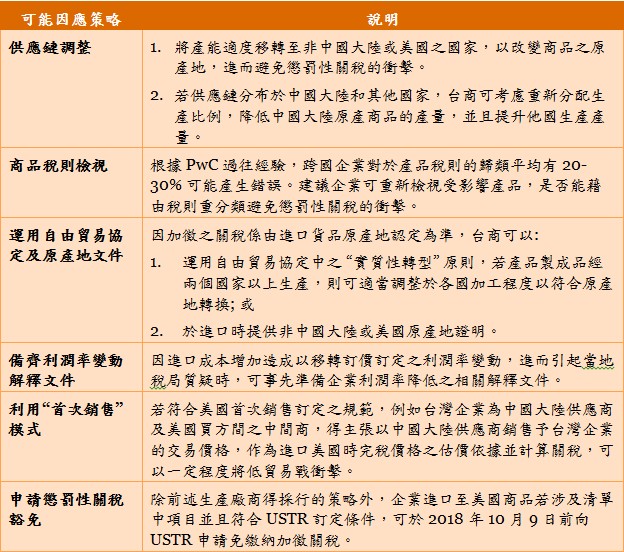

面臨貿易戰的考驗,我們建議台資企業應思考以下因應對策:

參、結論

中美貿易戰火持續延燒,台資企業必須提早思考因應策略,以及如何因應現今多變的政治及經濟局勢,策略性地調整全球供應鏈佈局,降低貿易戰帶來的負面衝擊。

知識庫

- 徐崑明,論租税規避在關税上的適用,月旦會計實務研究,1期,2018年1月。

- 陳鋕雄,中國大陸食安法對臺灣的衝擊──以進出口管理為中心,月旦法學雜誌,270期,2017年11月。

- 洪德欽、郭家瑾、譚偉恩、洪銘德、王服清、鍾志明、林昱梅、倪貴榮、林勤富、許耀明、楊鈞池、黃子庭、吳焜裕、張明純、吳宗熹,洽簽自由貿易協定對臺灣食安管制之可能影響,月旦法學雜誌,260期,2017年1月。