壹、前 言

由於文化、飲食和生活型態的近似性、規劃井然有序的環境與良好的生活品質,日本一直是國人旅遊,乃至於海外投資置產的重要對象國。加上受到近來地緣政治的影響,日幣對美元的大幅貶值,以及臺資企業(例如:鴻海、台積電)等大幅投資日本等因素,投資日本不動產在疫情結束後一躍成為最受投資人矚目的議題。

然而,不論進行何種類型的境外投資,首先,皆應注意外國法律對各種財產的取得與移轉的限制,特別是該外國法制與我國法制的差異,以確保投資安全。其次,在追求投資報酬率的同時,也應該提前留意與該不動產相關的當地國內稅與國際租稅問題,做好投資判斷後,再考慮是否值得出手或如何出手,以免稅後所得不如預期。

本文將從以上法律與稅務兩個角度,分享投資日本不動產的相關知識與經驗。

貳、法律觀點

一、日本針對權利移轉採取登記對抗主義,因此土地登記未必能完全反映權利狀態

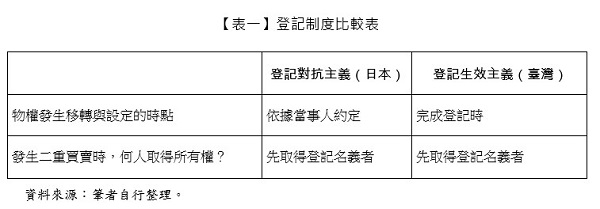

相對於我國民法第758條第1項規定:「不動產物權,依法律行為而取得、設定、喪失及變更者,非經登記,不生效力。」日本民法第176、177條分別規定:「物權的設定與移轉,僅依當事人之意思表示,而發生效力。」「關於不動產物權之取得、喪失與變更,未依照不動產登記法與其他登記相關法律之規定而進行登記,不得對抗第三人。」由此可知,臺灣和日本針對不動產的得喪變更雖均建立具有公示性的登記制度,但我國係採取「登記生效主義」,日本係採取「登記對抗主義」(參見【表一】)。

首先,針對物權發生移轉的時點差異,以不動產所有權交易為例說明。在我國,雖然當事人雙方已經簽訂買賣契約,但在所有權移轉登記完成前,所有權仍未發生變動。但是在日本,雙方當事人如果已經在買賣契約內達成所有權轉讓的合意,則依據其約定所有權變動的時點,依日本民法第176條規定,即使尚未完成所有權移轉登記,在當事人之間即已發生所有權移轉的效力。

在個人工作實務經驗上,確實曾遇過買賣契約上作為交易當事人的賣家,與不動產登記上的所有人不一致的情形。至於賣家自原所有人處取得所有權時,為何遲遲不進行不動產所有權移轉登記?統合賣家的幾種解釋理由,可能是:(一)原所有人考慮土地分割並出售,需要花費鑑界費用;或是(二)為了節省登記時所需繳納的登錄免許稅;又或者是(三)原所有人與賣家間為家族企業或關係人,而無急迫需要。

但無論如何,如果賣家自原所有權人處取得不動產的軌跡,未能忠實呈現在登記制度時,甚至賣家有意跳過自己一手,直接登記為「原所有權人直接過戶給買受人」時,不論從支付名義上、交易安全上、稅務風險上,均非所宜。建議交易時,應要求賣方先確實將自原所有權人移轉所有權到賣方名義的過程補充登記完成後,再進行賣方移轉至買方的所有權移轉登記。

其次,由於簽訂不動產買賣契約到完成登記之前存在時間差,如果遇到賣方針對同一標的物進行二重買賣的情形,兩種制度下是否有所區別?

假設不動產所有人為甲,甲先與乙簽訂買賣契約,其後又因為丙的出價較高,又再度與丙簽訂買賣契約,而且丙搶先在乙之前完成登記。

在臺灣的情況下,基於債之平等性,乙和丙均有向甲請求移轉所有權的權利。但在採取登記生效主義的前提下,係由完成登記的丙取得所有權。此時,甲因為違反對乙的買賣契約義務,因此可能負有違約責任。

在日本的情況下,理論上,此時有兩個所有權讓與合意存在,但無法並存。同時,因為丙已經搶先登記完成,已對其他人產生「對抗效力」,所以即使乙的買賣契約在前,所有權仍然歸屬於丙。和臺灣一樣,甲同樣對乙負有違約責任。

在日本採取登記對抗主義下,建議買方應盡快完成移轉登記,取得對抗第三人之效力,以避免他人持與同一標的相關的買賣契約,針對同一標的不動產也主張權利。

二、確認交易對象是否為所有人本人?(兼論「地面師」)

近來串流頻道上所製播針對日本不動產交易詐騙集團的影集,雖然是戲劇,但因為參考真實案例,所以對於犯罪流程有非常深刻的描寫。地面師集團是結合證件偽造、法律代書、不動產交易、洗錢、乃至假扮所有權人所需的「演員」、與發掘「演員」的「星探」等專業複雜分工之犯罪集團,藉由使「演員」假冒真正的所有權人,詐騙買家締結契約,使其為金錢交付,最後卻使買家一無所獲。即使是大型上市公司都曾經受騙,而蒙受極大損失。

依據筆者觀察,由於日本的實際上交割實務係通常依據以下步驟,與臺灣實務不同,可能會更加深臺灣投資人的疑慮:

(一) 由負責不動產登記的專技人員司法書士來進行相關登記所必需之書類和用印情形的確認。

(二) 司法書士確認完成後,向買方指示可以向賣方匯出交易價金。

(三) 賣方確認到款後,將相關登記所必需之書類正本交付給買方指定司法書士後,由司法書士送交登記機關法務局申請登記。

(四) 在向法務局提交後約十四個工作天,法務局會依照申請製作登記事項證明書(相當於我國的不動產登記謄本)及登記識別情報通知書(約相當於我國的不動產權狀)。

因此,自買方匯出價金到實際上拿到登記事項證明書間約有十幾天的時間差(疫情後因為大量外資湧入日本,造成公司登記和不動產登記申請件數增加,登記行政程序所需日數有漸漸增加的趨勢)。

如前所述,由於日本採取登記對抗主義,雙方當事人有所有權讓與合意時,該標的所有權移轉的事實已經發生,所謂的登記事項證明書或登記識別情報通知書等,也僅是證明該所有權移轉事實的文件而已。但是如果匯款後才發現,先前遇到的交易對象如劇中所呈現的,並非是真正的所有權人時,買家自然無法取得所有權,登記機關更不會核發相關所有權移轉證明文件。所以,在確實取得相關所有權移轉證明文件前,不免惶惶不安。

要避免交易受到詐騙,建議從幾個面向著手:

(一) 盡可能確認交易對象是否為本人

日本過去是針對作為登記申請人的權利人在登記完成後,發給「登記済権利証」(相當於我國的不動產權狀),一方面作為登記完成的證明,一方面因為針對一個標的下每個權利人只發一件,所以可以作為識別是否為真正權利人的手段。亦即,在所有權過戶登記,或是塗銷抵押權等他項權利時,權利人必須提示前述「登記済権利証」。

近年,前述文件已經漸漸被新制度「登記識別情報」所取代,所謂「登記識別情報」是一串由英文字母和阿拉伯數字所組成的十二位數的密碼。登記機關會在不動產登記完成後,發給每個標的物的每個權利人一份有遮蔽密碼封條的「登記識別情報通知書」,並且建議「非必要不要開拆」,以免被第三人探知,增加被濫用或偽造的風險。

(二) 盡量避免可能有特殊背景的案件或可疑的交易對象

分析過往的地面師案件,這類案件最常發生在位處熱門地段的標的,但所有人年邁、居住在國外或養老院,旁人難以直接聯繫,難以確認本人的情形。地面師甚至會提示不符合行情的低交易價格利誘買家上當。

(三) 盡量透過信用良好的不動產仲介進行交易

不動產仲介較有知識和方法辨別交易對象的真偽,同時也可以協助把關各環節交易的風險。例如:日本宅地建物取引業法第35條規定,針對14項法定事項,要求日本不動產仲介業者必須對買家進行重要事項說明並交付書面,也可以協助客戶多多了解該不動產標的的所有權歸屬狀態、建築基準法上或都市計劃法上的使用限制、或是否位於地震斷層帶、水災警報區域等交易重要事項。

又如果是透過臺灣國內不動產仲介商購買日本不動產,由於內政部已發布「不動產經紀業從事國外不動產仲介或代銷業務規範」之規定,履行相關保護消費者的義務,例如:業者應提供受託銷售契約及相關證明(非以中文記載者,應附中譯本),不動產交易契約必須提供中文譯本、可以收取仲介費,不得再賺取價差等。買家如果透過國內仲介購買國外不動產時,可注意國內仲介業者是否確實履行前揭義務,以維護自身相關權益。

三、投資日本不動產未必能移民日本

目前坊間有部分不動產仲介商以投資日本不動產可以移民日本作為集客宣傳方式,但依法論法,此乃過度簡化的誇大說法,尚請留意。

首先,日本目前並不存在僅需投資日本不動產,即可取得日本在留資格的制度,更遑論居留若干年後,如欲再申請歸化或永住權,還必須滿足居留一定居留年限(原則上前者為5年,後者為10年)和其他要件。

其次,即使是有意透過設立日本公司方式,取得經營管理的在留資格,該日本公司也不必以自身持有日本不動產為要件(可以選擇租賃公司設立地址或營業處所),如果有其他具體可行的業務,也未必皆須買下不動產後,以該不動產的管理或租賃作為公司主要業務。

更何況,即使預設該日本公司將以經營管理日本不動產為業務,現實上,日本入出國管理局通常針對經營管理的在留資格的初次發放,僅給予1年的效期,很快就會遇到在留資格的更新延長問題。此際,該日本公司的「繼續經營可能性」,將會是日本入出國管理局的審查重點。

由於日本屬於穩定成熟的不動產租賃市場,租金的投資報酬率有限;換言之,如果投資標的沒有相當規模,產生足夠的租金收入,即可能無法支撐公司經營費用。

就公司經營費用而言,除了法務、記帳報稅費用外,特別是持經營管理在留資格者,在審查上會被要求需要取得一定標準以上的薪資,如果不顧投資收益的現金流有限,卻勉強發放薪資的結果,又可能導致公司虧損,導致「繼續經營可能性」的要件檢討上遭受挑戰。

因此,如果僅透過日本公司持有少量不動產物件,欲以經營管理不動產名義去更新在留資格,會有相當難度。而如果無法滿足5年或10年等歸化或永住權申請的最低合法連續居留年限的情況下,即無法達成移民日本的目標。

既然投資日本不動產未必就能移民日本,所以除非是有意藉由設立日本公司投資大型物件,建議就此兩者,分別獨立思考其利弊為宜......(閱讀全文請參考月旦會計實務研究或月旦知識庫)

全文刊登於月旦會計實務研究,第85期:投資海外不動產法律與稅務問題 訂閱優惠