胃癌術後第三天死亡判院方無過失(寰宇醫事裁判)

文章發表:2024/12/18

黃浥昕 編譯

壹、事實概要

一、事件概要

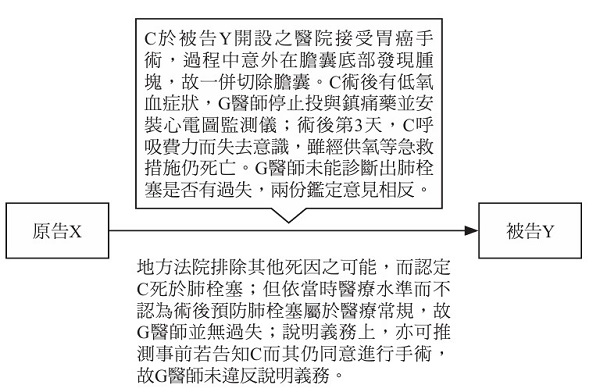

病人C(58歲女性)於被告Y開設之醫院接受胃癌手術,術後第3天突然死亡,C的繼承人共7名(後總稱原告X方)因而對Y提起損害賠償之訴。C於Y醫院接受健檢時被診斷出初期胃印戎細胞癌,為進一步檢查,於1993年10月21日入院,11月5日由G醫師進行手術。手術中除了按計畫切除了胃幽門約二分之一部分,由於在膽囊的底部發現預期之外、約小指頭大小的腫塊,因此膽囊也被切除。G醫師在本件手術後解釋,除了最初計劃切除的胃部外,因為在膽囊也發現了病變,因此決定同時切除膽囊,手術順利成功。

C於術後隔天(11月6日)上午10時的血壓132/74mmHg,下午14時的體溫38.4度,血壓130/70mmHg。術後第2天(11月7日)上午6時30分的血壓110/70mmHg,但下午13時血壓降至90/60mmHg,下午18時出現嘔吐症狀,血壓92/52mmHg,下午21時的血壓86/50mmHg,血壓出現下降趨勢。對此,G醫師指示從晚間22時15分後停止對C的鎮痛藥注射,並為C安裝心電圖監護儀。術後第3天(11月8日)午夜零時,C血壓為92/58mmHg。上午7時50分C依照醫師指示從床上下來排尿時,突然無法站立,護理師趕到後將她安置在床上。此時C的臉部和唇部蒼白,感到噁心,呼吸稍顯費力,表示「昨天就感到不適」,不久之後無法回答問題,眼球呈現單點凝視狀,意識淡化、呼吸停止。醫師趕到後雖採取供氧等緊急措施,但C的意識仍未能恢復,於當天下午14時10分左右死亡。因X方之意願,C在沒有解剖的情況下被火化。

本件由A、B兩醫師作出鑑定意見如下:

(一)A醫師認為,肺栓塞是術後急性死亡首先應考慮的疾病,其機制為手術後臥床期間形成的下肢靜脈血栓,因術後身體活動或其他原因,觸發血栓剝落後隨靜脈血流動,到達肺動脈後產生阻塞,使體內血液循環受到抑制,導致呼吸困難。C下肢有靜脈曲張,猝死的病程也與肺栓塞的症狀相符,肺栓塞應是C最可能的死因。

(二)B醫師則持反論,表示若C的死因是肺栓塞,應可觀察到相當大範圍或較粗的血管阻塞,但未發現肺栓塞的特徵性表現,如動脈中的氧分壓下降、二氧化碳分壓下降、右心臟負擔增加、心電圖出現特徵性的右心負荷表現等。由於未觀察到明顯之診斷指標,且未發現引發肺栓塞的危險因子,因此無法確定C死因為肺栓塞。

二、原告主張

本件系爭患者死因,是否有醫療過失,是否違反說明義務或死因解明義務。X方主張死因為肺栓塞,C於術後隔日(11月6日)的血氧飽和度(SpO2)為59mmHg,已呈現低氧血症。SpO2的臨床參考範圍通常在80~100mmHg之間,存在個體差異。C在術前10月22日檢查時的SpO2值為72.3mmHg,可見C原本SpO2值就偏低,話雖如此,59mmHg仍然是過低的數值,很可能在術後隔日(11月6日)C體內出現有靜脈血栓剝落,並阻塞了肺動脈的末梢部分。若Y方醫師能更密切的監控低氧血症,如採取再度進行動脈血氣分析等措施,極有可能可避免C在11月8日陷入肺栓塞。

類似C這種術後急性死亡事件,早在10多年前就已經在日本醫學新聞等媒體上多次被報導,1980年代和1990年代的醫學文獻也指出,血液檢查異常低值通常是指SpO2低於70mmHg,術後的血栓溶解療法也已被證實能改善急性肺栓塞。

三、判決經過

宇都宮地方法院(2001年11月13日)判決原告敗訴,所有請求皆無理由,予以駁回。

全文刊登於月旦醫事法報告,第96期:缺藥與重複用藥之法制視野 訂閱優惠