- 出版單位:元照出版公司

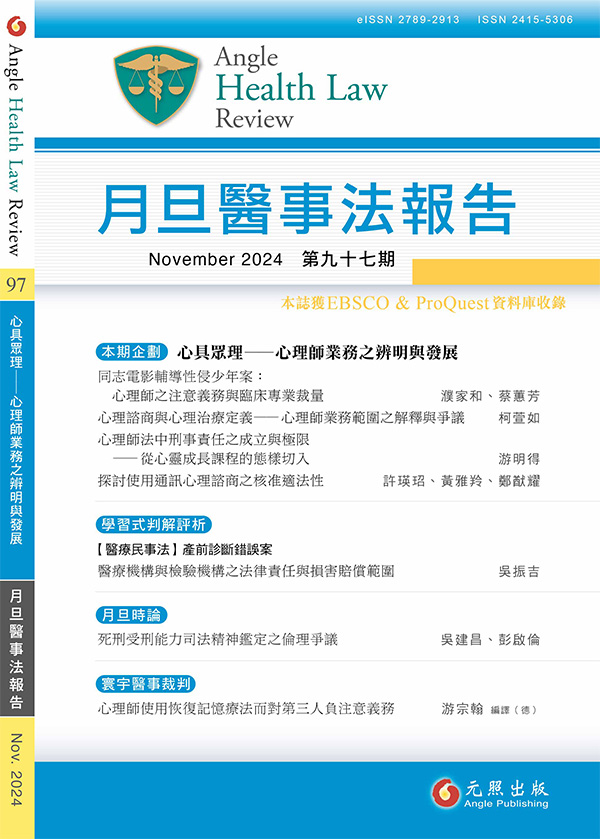

月旦醫事法報告 202411 (97期)

202411 (97期)

- 企劃導讀

- 同志電影輔導性侵少年案:心理師之注意義務與臨床專業裁量【本期企劃】 The Use of LGBT Films in Adolescent Victim-Turned Sex Offender Counseling: The Standard of Care and Professional Clinical Discretion of Psychologists Clinical Discretion of Psychologists

- 心理諮商與心理治療定義——心理師業務範圍之解釋與爭議【本期企劃】 Definition of Counseling and Psychotherapy: Interpretation and Controversy Regarding the Scope of Business of a Clinical Psychologist or Counseling Psychologist

- 心理師法中刑事責任之成立與極限——從心靈成長課程的態樣切入【本期企劃】 The Establishment and Limit of Criminal Liability in Psychologist Law-From the Perspective of Spiritual Growth Courses

- 探討使用通訊心理諮商之核准適法性【本期企劃】 Exploring the Legal Issues of Requiring Approval for the Use of Tele-Counseling

- 【醫療民事法】產前診斷錯誤案:醫療機構與檢驗機構之法律責任與損害賠償範圍【學習式判解評析】 Case of Prenatal Misdiagnosis: Legal Liability and Scope of Damages of Medical Institutions and Testing Laboratories-Civil Decision of the Supreme Court No. 206 of 2023

- 回顧與展望——澳洲自願協助死亡(VAD)立法沿革與未來法律改革【全球瞭望】 Looking Back to Look Forward—The History of VAD Laws in Australia and Future LawReform in the Australian Territories

- 心理師使用恢復記憶療法而對第三人負注意義務【寰宇醫事裁判】 Mental Health Professional Has a Duty to Third Parties When Using Recovered Memory Therapy

- 醫療過失於刑事案件之認定標準【醫事法學教室】 The Standard for Determining Medical Negligence in Criminal Cases

- 死刑受刑能力司法精神鑑定之倫理爭議【月旦時論】 Ethical Issues in the Forensic Psychiatric Examination of Competency for Execution

- 判決快遞【判決快遞】

202411 (97期) 企劃導讀

心具眾理——心理師業務之辨明與發展

《朱子語類》:「心之全體湛然虛明,萬理具足,無一毫私欲之間;其流行該徧,貫乎動靜,而妙用又無不在焉。」是以,心統性情而為一身之主宰,格物而致知;即窮究事物之理,則能發覺、體現心中眾理。誠則,本期企劃以「心具眾理—心理師業務之辨明與發展」為題,即窮究心理師業務之範圍、內容與能事,揭知心理師如何在司法程序中執行業務。

心理師法自2001年制定之今,仍尚無全文修正;然時至今日,心理師執業環境已然不同。不僅國人對於心理健康之態度趨於開放,需求增長而願意尋求協助;政府亦不斷更新社會安全網之政策、重新釐定精神衛生法,並廣設各區社區心理衛生中心、推動年輕族群心理健康支持專案。因此,心理師法之規定是否過於陳舊?在日新月異的心健政策中,如何調配心理師之人力、保障心理師之權益?

由於國人對心理健康支持服務的需求漸增,民間相關服務也因應而生,不乏標榜心靈成長、情緒管理、舒緩壓力、改善人際關係、探索人格自我之課程、書籍、演講、工作坊、瑜珈等,連帶引起專業疑慮。如網紅販賣心理諮商筆記、又如公職候選人以中國認證在臺開設課程,在在顯示心理師業務之界限是否不明?對於遊走邊緣之心靈成長課程,是否因有宗教、講學與出版之自由而不得管制?進而心理師在執行業務時,應如何與精神科醫師專業分工?如發生糾紛時,又應如何判斷其應盡注意義務?是否有心理師執業之常規與水準?

鑑於諸如問題,本企劃期以釐清心理師業務之界限、檢視心理師法之規定,以窮辨事物之理明。建立完善的心理健康支持環境,不只達到社會安全亦兼顧心理師之權益。如此格物而致知,方能心理合一而妙眾理。

醫療法第82條之修正將「合理臨床專業裁量」概念明文化,不過,卻未見有與心理師過失責任相關民、刑事判決對此概念深入討論,目前似乎僅臺北高等行政法院95年簡字第676號判決有相關探討。由於心理諮商與心理治療存在眾多理論學派,單以注意義務判斷過失責任易生標準不一之問題,司法院國民參與審判制度成效評估委員會調辦事聘用研究員濮家和諮商心理師與國立中興大學法律專業學院蔡蕙芳教授於「同志電影輔導性侵少年案:心理師之注意義務與臨床專業裁量」一文中認為因個案問題高度個別化,難以有趨於一致之標準,建議採用美國「值得尊重的少數原則」為輔助原則判斷心理師專業處置上必要性(合理臨床專業裁量),藉此完善過失責任之判斷。

近年來民眾對於心理健康之意識逐漸提升,坊間各種心理健康服務亦蓬勃發展,引發對於非具心理專業證照者,卻從事心理諮商或心理治療之合法性議題等討論。柯萱如律師/諮商心理師於「心理諮商與心理治療定義—心理師業務範圍之解釋與爭議」一文自心理師法規定中,限具心理師資格者,始得提供心理諮商與治療服務之規範出發,試圖梳理設立執業資格限制之立法目的與保護法益,並整理關於心理師之業務範圍。作者參照美國APA、衛福部與法院判決,認為我國雖實質認定業務範圍,並不以形式上是否宣稱,但實質如何認定仍未見詳細說明。另方面,本文亦說明心理師非以執業名義而接案,依然遊走法律邊緣,須加管制。

心理師法於心理師法第13、14條等規範心理師的核心業務範圍,就此範圍內之業務就只能由具備專業證照者為之,否則即有心理師法第42、43條等之刑事責任。開南大學法律學院游明得副院長於「心理師法中刑事責任之成立與極限—從心靈成長課程的態樣切入」一文說明常見的心靈成長課程類型,心理師法針對無照執業罪之保護法益與限制言論自由與職業自由,進行簡單分析,再就構成要件評論現有心理師業務定義仍不足,最後說明心靈成長課程可能刑責。

2019年衛生福利部頒布「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」,要求進行線上諮商前須先經過核准,否則將以違反心理師法論處。銘傳大學諮商臨床與工商心理學系許瑛玿教授、中華民國諮商心理師公會全聯會黃雅羚理事長與鄭猷耀律師於「探討使用通訊心理諮商之核准適法性」一文中先提出遠距心理諮商三個爭議點,本文首先說明之三個爭議,認為函釋禁止遠距有違法律保留,學理上更無所謂遠距心理治療此一方式,即重申遠距方式僅改變傳輸方式而非傳輸內容。作者參考美國遠距心理服務之作法,並探究我國心理師業務範圍,認為既然須收治於醫院的精神病患得以遠距方式,屬較輕微一般之個案竟仍不得以遠距方式,顯然評價失衡。