國民法官制度下精神鑑定的新風貌(一)(實務講座)

文章發表:2023/11/22

壹、前 言

國民法官法(下稱本法)於2020年8月12日公布,2024年1月1日起除排除少年刑事案件及毒品危害防制條例案件,對於本法第5條第1項第2款所定故意犯罪因而發生死亡結果之案件,將正式實施第一階段國民法官審理,為避免未經過法律訓練下之一般國民參與審判的過程中會產生先入為主的預斷,本法採取卷證不併送(起訴狀一本)制度,在審理期日前職業法官與國民法官均不接觸證據資料,又為了讓國民法官順利在直接審理下形成心證,檢辯雙方事前的準備工作即顯得重要,因而衍生證據開示、事前協商及準備程序之爭點整理及證據調查聲請,特別是鑑定之證據方法,不但少數是在審判期日前先進行,更因鑑定證據代表具有專門知識或經驗之人所為判斷,其證明力更容易左右國民法官心證之形成,造成所謂權威效應(authority effect)或訴諸專家意見(appeal to expert opinion)。故鑑定之證據,早從偵查中即成為檢辯雙方攻防重點,尤其是主張刑法第19條第1、2項責任能力有無之案件有日益增加之趨勢,就精神鑑定部分,在職業法官主導的審判下,判決結果與鑑定意見的一致性,高達近99%,比起一般醫療鑑定仍高出一截,更遑論在國民法官制度下之重要性,然而,關於鑑定實施時點與開示、鑑定問題之提出及意見呈現、職業法官應該如何教示國民法官精神鑑定之證明力以及如何解讀、評價精神鑑定,特別是有複數鑑定時,在司法院國民法官模擬法庭中均事實上無法演練之難處,本文將針對上開問題,借鏡日本裁判員制度,提出淺見。

貳、精神鑑定實施時點、所需資料與開示

一、精神鑑定應然與實然

刑法第19條自2005年1月7日經立法院三讀通過於2006年7月1日起施行,從法務部的修法理由可知,原法條中「心神喪失」及「精神耗弱」,在醫學上找不到相對應詞彙,故無法統一判斷標準,故修正條文仿德國區分生理原因與心理結果混合立法例,前者以有無精神障礙或其他心智缺陷為準,依醫學專家之鑑定結果為據;後者則以行為人之辨識其行為違法,或依其辨識而行為之能力,是否屬不能、欠缺或顯著減低,交由法官判斷。就行為人於行為時是否精神疾病或有心智缺陷為責任能力判斷的第一步,而從日常生活經驗即知,要知道一個人有沒有生病或生什麼病,有病狀時趕快就醫才能正確查知,行為人行為是否有罹患精神疾病自然亦距離犯罪發生最近時點,即在偵查中應以辨明乃最為精確,然而我國實務在偵查中進行精神鑑定案例,除重大社會矚目案件外,實際上占所有送精神鑑定刑事案件少於10%,其原因除檢察機關預算不足外,鑑定耗時檢察官在辦案期限的壓迫下望之卻步,也是原因之一,另外檢察官向來起訴門檻僅舉證至不法構成要件該當而不及罪責,將犯罪成立第三階要件轉由法院接力恐怕才是主要原因。

而上開偵查階段應進行精神鑑定而鮮少進行的實然面,早於2020年12月經立法委員提出為落實檢察官負有客觀性義務之公益代表人的正面價值,要求法務部應釐清偵查中未能委託精神鑑定之緣由,法務部為此端出精進偵查中司法精神鑑定方案,而從該方案共計14點,其中重點是針對檢察官偵辦重大案件時,應視案情需要,儘速送請司法精神鑑定,被告、辯護人或得為被告輔佐人之人亦得請求檢察官為之,檢察官選任精神鑑定人前,應給予被告、辯護人及輔佐人表示意見機會,並儘速安排精神鑑定人與被告會談,並提供鑑定人更多鑑定所需之與行為人責任能力相關事證以供鑑定參考,以及鑑定過程中應注意之事項,例如:治療醫師迴避及鑑定留置等事項,無非即強調檢察官應在偵查階段即完成鑑定責任能力有無之認定,並且給予被告及辯護人陳述意見之程序保障,並且對於蒐集精神鑑定之素材提出行政指導,雖然上開方案非針對國民法官制度即將上路而實施,但基於國民法官制度起訴狀一本之審理原則,檢察官起訴時即必須確保被告具有責任能力,並將證明被告有責任能力之鑑定證據操之在己,或者如德國實務由檢察官主導鑑定人之選任,均係避免花費時間、成本而起訴之案件,卻因欠缺責任能力而徒勞無功,且未讓具有精神疾病之被告盡早轉向接受治療,亦容易背負侵害人權之罵名。

二、精神鑑定基礎資料之蒐集

要知道精神鑑定所需素材是什麼,就必須先知道精神疾病是如何鑑別診斷,與責任能力最相關的精神疾病:以思覺失調症為例,依精神疾病診斷準則手冊DSM-5之診斷準則,思覺失調症前三項判斷標準:

(一)患者出現在1個月內(若曾接受治療,時間可能少於1個月)顯著出現二項(或更多項)的主要診斷症狀,其中至少有一項必須是妄想、幻覺及∕或胡言亂語

(二)發病大部分時間在一項或多項領域的功能比未發作前顯著降低,如工作、人際關係或自我照顧(若為孩童或青少年,則可能無法達到一般水準的人際、學業功能或工作表現)。

(三)症狀至少持續6個月,在這6個月期間至少有1個月(若曾接受治療,時間可能少於1個月)符合主要診斷症狀的標準,指活躍期的症狀,包括前驅或殘餘症狀。在前驅或殘餘症狀期間,可能只表現負性症狀或二項或更多項列在主要診斷症狀中的弱化形式症狀(如:怪異的信念、不尋常的感覺經驗)。

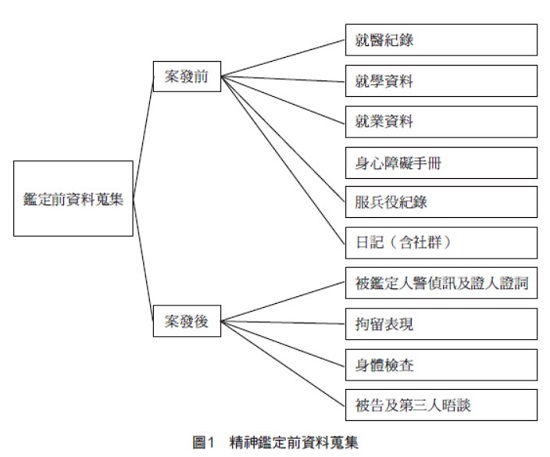

從上開判斷標準可知,關於被鑑定者就醫紀錄(含病歷資料特別是精神科)、就學資料(包括智力品行評價資料)、就業資料(包括受僱公司評價),有無身心障礙手冊、有無服兵役之紀錄、日記(含社群媒體如臉書、IG及微博等),這些被告鑑定者在案發前的文書資料均是客觀呈現是否符合症狀的重要參考。至於案發後被鑑定者接受警詢及偵訊之供述(含訊問光碟)、拘留期間之紀錄(在警局及看守所言行表現),也是必要鑑定素材。至於為了排除不是起因於一種物質使用(例如成癮藥物或醫藥)或另一身體病狀(another medical condition)的生理效應,被鑑定者接受身體檢查,例如血液、尿液檢查、腦波或腦部影像檢查(CT、MRI或FMRI),也是鑑定所需的資訊。此外,參考與被鑑定人生活密切相關之第三方意見也是資訊來源,案發後證人(含被害人)之供述及案件相關物證,亦對於被鑑定者病症評估的參考(精神鑑定前所需蒐集資料如圖1)。

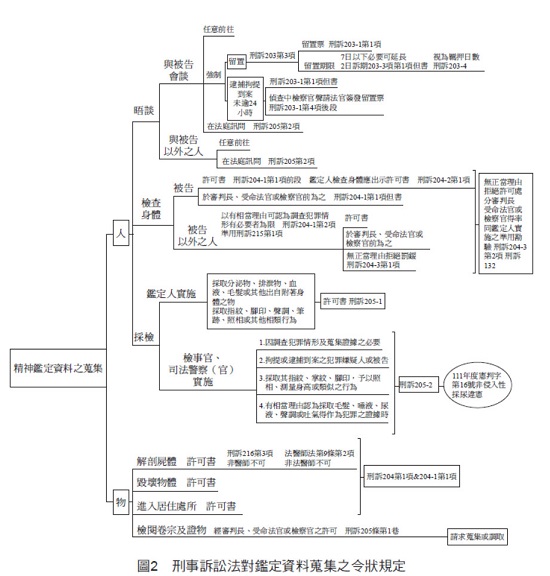

而現行刑事訴訟法對於上開資料蒐集的規範,大概可區分為對人與對物,對人又可區分對人身自由與對身體檢查、採檢,人身自由部分使用留置票(刑訴第203條、第203條之1),身體檢查及採檢部分使用許可書(刑訴第204條、第204條之1、第205條之1),對物部分亦可區分檢閱卷宗及證物與解剖屍體、破壞物體及侵入居住所,前者經審判長、受命法官或檢察官之許可,鑑定人並得請求蒐集或調取之;後者則使用許可書(刑訴第204條、第204條之1),詳細分類如圖2。

現行精神鑑定在蒐集資料除法院主動提供卷宗及證物外,較少核發留置票或許可書來進行,均建構在被鑑定者自己同意的基礎上,若無法證明自願同意,實有違法蒐證之風險,若欲避免鑑定資料違法取得而衍生鑑定無證據能力,實應以令狀作為基礎為宜。

另外,鑑定人與被告晤談時蒐集鑑定判斷資料時,是否亦受不正訊問禁止之限制,特別是能否使用催眠、麻醉或藥劑來輔助進行,在實務上有爭議,依德國刑事訴訟法第136a條第1項規定:「被告之意思決定及意思活動自由,不得以虐待、疲勞、侵害身體、施用藥物、折磨、詐欺或催眠等方式予以影響。強制手段僅得在刑事訴訟法許可之範圍內使用之……」,鑑定人是否亦為該規定之規範主體,有學者引用德國聯邦最高法院見解,認為上開規定也應包括受檢察官、法官委託鑑定之鑑定人在內,縱使得到被鑑定者同意,亦不得實施以麻醉(巴比妥類藥物),因為侵害被告自由意志影響自由陳述以及不自證己罪之基本原則。有學者舉出美國聯邦最高法院Townsend v. Sain案中,被告主張因遭警察施打吐真劑(truth serum)而自白犯罪,美國聯邦最高法院認為倘若被告主張屬實則該自白被引用為憲法而不許,州地方法院未就被告主張合法調查程序有欠缺而撤銷發回,惟在科羅拉多州發生People v. Holmes案,該州地方法院法官裁定准許得以醫學上適當之藥物對被告實施麻醉分析,甚至得進行測謊,以釐清被告之精神狀態。認為麻醉分析於此之目的不在於決定被告有罪與否,而是用以決定被告以精神異常否認犯罪,而具有正當性,引發律師界及醫學界質疑。

我國最高法院並未針對此點表示意見,而係認為法院依據卷內資料判斷被告行為時之責任能力,並非以精神鑑定報告作為其判斷之依據。原判決引用該報告,僅係說明該鑑定報告與其判斷相符。故該鑑定報告縱有瑕疵,而不予採用,亦不影響被告責任能力之認定。最高法院並未正面承認上訴意旨所指使用藥物進行精神鑑定是一種不正訊問,亦未否認上訴理由欠缺依據,故仍有待實務發展。

本文認為鑑定者於會晤時使用藥物以取得其被鑑定者之供述,並以此作為鑑定基礎,端視鑑定人是否為刑事訴訟法第156條第1項及同法第98條規範主體,而無庸深究該藥物是否影響被鑑定者自由意志,若是將鑑定人作為法院的助手、手足之延長,自應為規範效力所及,即使藥物並無改變被鑑定者的判斷能力,在鑑定時使用藥物輔助晤談仍屬不正訊問,應避免為之,且為確保會談過程被鑑定人之供述任意性及可檢視性,此一過程之錄音或錄影自不可避免......

全文刊登於月旦醫事法報告,第80期:下一站:再生醫療 訂閱優惠

- AI醫療的倫理規範與責任釐清 12/8

- 醫療器材管理法的制度革新與風險治理 12/1

- 醫病關係的安全挑戰 11/26