人工血管置換手術後出血死亡判賠(寰宇醫事裁判)

文章發表:2024/03/06

黃浥昕 編譯

壹、事實概要

一、事件概要

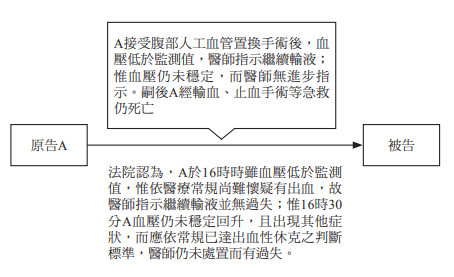

原告為本件患者A妻及二名子女,A(當時66歲)於被告Y經營的醫院接受腹部主動脈人工血管置換手術(下稱本件手術),於術後因腹腔內出血死亡。原告主張被告醫院的醫護人員在術後管理方面存在過失,根據使用者責任提起損害賠償之訴。本件系爭院方在術後管理上是否違反注意義務、因果關係及賠償金額。

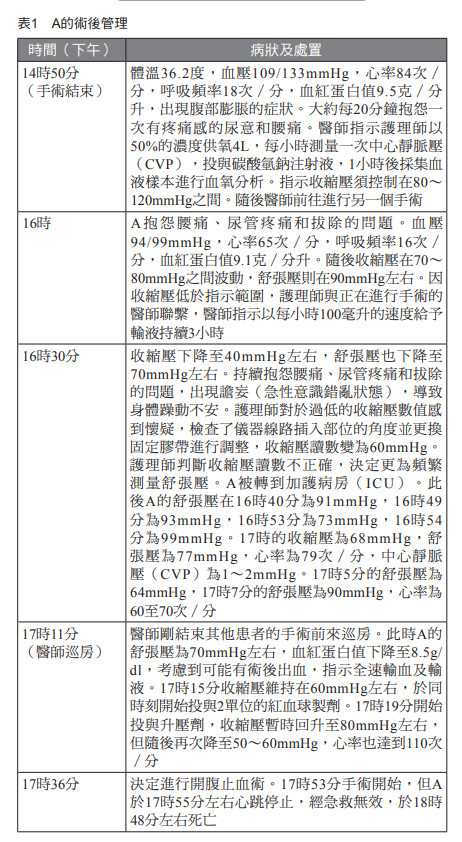

A於2015年間被確診出有最大直徑35毫米的腹部主動脈瘤,之後持續在被告醫院追蹤。由於腫瘤的最大直徑擴大到51毫米,2019年3月1日的上午10時34分至下午14時22分,於被告醫院進行本件手術。手術中使用「倒Y字型」的人工血管,醫師首先進行近端主動脈和遠端髂總動脈的剝離,阻斷主動脈血流後切開主動脈瘤,將作為主動脈分枝血管的腰動脈結紮止血,與中樞端的人工血管吻合,接著進行左、右兩分枝的血管再建(計劃分別接至左/右髂總動脈)。在進行左側枝的再建之際,因左髂總動脈周圍明顯鈣化,判斷無法進行血管吻合,只好以雙層連續縫合封閉左髂總動脈斷開部分,然後剝離另一條左外髂動脈,再將其與人工血管的左側枝吻合。下午14時50分手術結束,A被轉移到高度治療室。醫師在下午17時11分巡房之際懷疑A可能發生術後出血,於下午17時53分緊急進行開腹止血手術。然而,A仍在下午18時48分左右死亡。根據病理解剖結果,A的死因是從左髂總動脈斷開部分的大量出血,引發出血性休克死亡。A的術後管理經過如表1。

根據醫療常規,腹部主動脈瘤的術後管理需要關注的重點是血壓,如果血壓出現異常,首先應考慮心肌梗塞的可能性,其次需要考慮手術部位是否出血。通常情況下,血壓應該保持在90mmHg以上,此外,出血的患者由於代償機制的強烈作用,多數患者在失血量超過30%以上之前,血壓不會明顯下降。因此,血壓的下降意味著可能存在相當大量的出血。

出血性休克具體的判斷標準包括意識障礙、心率超過100次/分、呼吸頻率超過22次/分、低血壓(收縮壓低於90mmHg)或從正常血壓下降30mmHg、尿量低於0.5mL/kg/hr等,這些指標單獨並不能用於診斷,還須基於各項趨勢及整體臨床情況進行評估。

二、原告主張

(一)先位請求

在本件手術後的下午16時左右,A的收縮壓下降至低於90mmHg,維持在70~80mmHg,持續抱怨腰痛並出現腹部膨脹的情況。此時,醫師應該迅速考慮到可能存在大量出血的情況,立即進行大量輸液和輸血,並儘快進行開腹止血術。

(二)備位請求

即使假設醫師在下午16時並未違反注意義務,但到下午16時30分A的收縮壓降至40mmHg、舒張壓也降至70mmHg之際,醫師在術後管理上明顯違反了注意義務。此時醫師若有進行腹部CT或超音波檢查,極有可能能夠確診出A大量出血的情況。同時間若能執行輸液和輸血,並做好緊急手術的準備,最遲到下午17時左右開始進行開腹止血術,就有高度的可能性能夠挽救A的生命。

三、判決經過

名古屋地方法院(2023年1月20日)判決原告勝訴,Y須支付A妻2,140萬日圓、二名子女各1,159萬日圓的損害賠償金,及自2019年3月1日(A死亡日)起至清償日止,按年息5%計算之利息。

全文刊登於月旦醫事法報告,第84期:當真相不只有一個 訂閱優惠

- 《人工智慧基本法》三讀通過,醫療責任如何界定? 1/14

- 中草藥安全別輕忽:天然之下的法律風險 1/2

- AI醫療的倫理規範與責任釐清 12/8