未告知癌末患者病名是否違反說明義務(寰宇醫事裁判)

文章發表:2024/08/21

黃浥昕 編譯

壹、事實概要

一、事件概要

患者A罹患末期肝癌且有腎上腺轉移,於2004年間入院被告Y國立大學醫院接受治療,在接受灌注化學治療(下稱化療)等治療後,最終接受腫瘤射頻燒灼術(Radiofrequency ablation, RFA),因術後併發出血死亡。原告3名為A之妻及子女,主張醫師們未善盡關於癌症、化療及RFA治療風險等的說明義務,不應判斷A的病情符合RFA適應症,於RFA手術上及術後出血併發症的處置上有過失等,對Y提起基於使用者責任的損害賠償之訴。

A於2003年間確診肝癌末期,醫師於當日即向來院的原告們解釋A的病情,並討論是否告知癌症的病名。在原告們強烈要求不要告知A罹癌的情況下,醫師判斷即使不告知癌症的具體名稱,也不會影響預定的治療,因此選擇暫時不告知病名,而是使用腫瘤一詞,向A說明其肝臟和左腎上腺有腫瘤,處於需要盡早治療的狀態,並解釋治療所需的血管造影等檢查及灌注化療和栓塞療法等治療的內容和方法,也獲得了A對檢查及治療的同意。根據醫師們陳述,因A於治療過程中曾說「我得的是癌症吧」,顯然A已默默理解自己罹癌的事實。雖然原告們從一開始即以「不想讓A受苦」的理由,表達不須讓A接受化療等治療的意向,但醫師們認為透過治療的效果仍值得期待,且A仍有生存動機,因此才在充分向A說明病情、化療及RFA治療風險的基礎上,獲得本人同意後,進行後續抗癌治療。

二、雙方主張

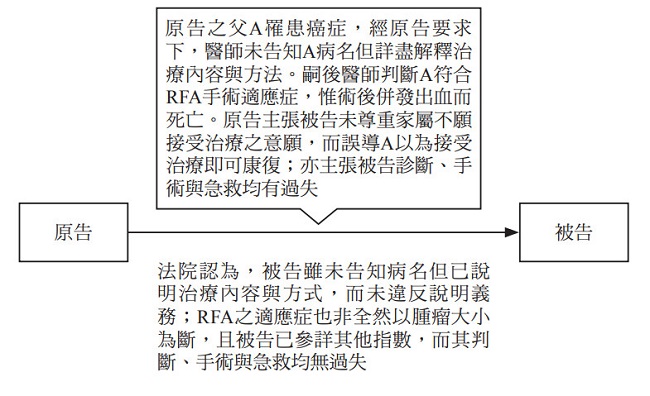

原告們主張因醫師們未告知A其罹患的是末期癌症,A在未得到充分資訊的情況下誤以為自己接受治療就能夠完全治癒,才會同意接受延命治療,在這種情況下,家屬決定權應該優先於患者的自主權。但醫師們卻忽視原告們對治療的拒絕意願,才會導致A死亡。

被告方主張當初是在原告方強烈要求下,才選擇不告知患者病名。至於醫師們評估A是否為RFA適應症的過程,基本上是根據腫瘤大小、肝功能和凝血功能等各項指標進行判斷,雖然A的左腎上腺腫瘤為約9公分非常大,但可以透過增加燒灼的次數進行處理。肝功能方面則使用hild-Pugh嶸霾禲A依總分高低分為A、B、C(最嚴重)三級,A的肝功能被評為適合進行的B級。凝血功能則參照多家醫療機構的例子,以血小板數量在4萬至5萬以上,%PT(凝血擫原時間)在40%~50%以上,INR在1.8以下,判斷為RFA適應症。雖然A因合併肝硬化血小板數量低於正常,存在出血風險,但根據血液檢查結果血小板數量為5萬,%PT為84.5%,INR為1.14,仍適合進行RFA。肝癌雖有門靜脈栓塞和肝外轉移,但本件RFA是針對左腎上腺腫瘤進行的,且肝癌已透過灌注化療得到相對良好的控制,因此不會影響RFA之適應。最重要的是,在考慮實施RFA的當下,A的左腎上腺腫瘤處於隨時可能破裂且致命的危險狀態, 即使不發生破裂可能也只剩幾個月存活,為了避免腫瘤破裂,除了採用RFA之外別無其他有效治療方法。所有治療也皆有經過A本人同意。

三、判決經過

名古屋地方法院(2007年2月15日)判決,原告之訴駁回。

全文刊登於月旦醫事法報告,第90期:殖貨有道——論醫療業之營業自由 訂閱優惠

- 《人工智慧基本法》三讀通過,醫療責任如何界定? 1/14

- 中草藥安全別輕忽:天然之下的法律風險 1/2

- AI醫療的倫理規範與責任釐清 12/8