一、案例事實

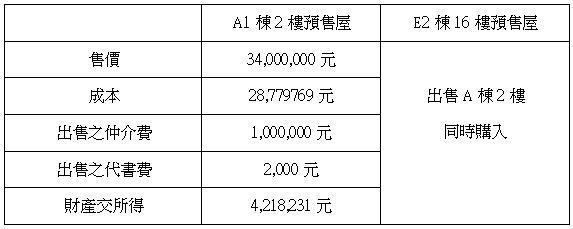

原告於99年間以28,779,769元向海○公司購買海○大帝A1棟2樓房地之預定買賣權利,嗣於100年12月10日以總價34,000,000元,將前開A1棟2樓房地預定買賣權利轉讓予泛○公司,並購入E2棟16樓房地。被告(財政部北區國稅局)所屬中壢稽徵所以交易時之成交價額34,000,000元,減除實際取得成本28,779,769元,及因移轉該項權利所支付之仲介費1,000,000元、代書服務費2,000元,核定原告財產交易所得為4,218,231元,歸課原告100年度綜合所得稅。

原告不動產買賣交易圖示

二、原告主張

購買海○大帝A1棟2樓房地原來預供自住,嗣因聽聞A1棟1樓將作為咖啡店、麵包店等餐飲店面,慮及原告及家人身體因素,遂購買E2棟16樓房地。惟因原告財力有限,無力同時購置二屋,乃轉售A1棟2樓房地與他人,並將所得款項全數作為E2棟16樓房地屋之買賣價金。查現今房地市場,買受人得向建商更換同建案其他房屋,在換屋過程中,買受人無需繳納任何稅金;而查原告購買A1棟2樓及E2棟16樓房地,雖是不同交易標的,惟交易目的均為取得海華大帝房屋供自住使用,亦即原告出售A1棟2樓房地,僅為購置同建案社區E2棟16樓之行為一部,係屬購買E2棟16樓房屋之前行為,並無財產交易所得的實現,請求撤銷原課稅處分。

三、判決理由

原告縱將出售A1棟2樓預定買賣權利之價款,用以購買E2棟16樓預定買賣權利,該價款係屬E2棟16樓預定買賣權利之成本,非本件A1棟2樓房地預定買賣權利之成本,自不得於售出價款中予以減除,原告主張顯屬無據。

四、判決理由解析

本案判決理由指出,出售A1棟2樓預定買賣權利,與再買入E2棟16樓預定買賣權利,兩者是不同的法律行為,不能將兩個法律行為混為一談,兩者應分別的評價,出售A1棟2樓的獲利已實現,應列入原告100年的所得課稅。出售A1棟2樓之價款,僅為原告購買E2棟16樓房地預定買賣權利之資金來源,是未來出售E2棟16樓的成本,與出售A1棟2樓的獲利無關。

本文要另外補充的是,本案若依原告的主張,其購買A1棟2樓屬動機錯誤的行為,故無法向出賣人主張撤銷買賣,故原告不是將A1棟2樓退還給出賣人,而是將A1棟2樓出售給第三人,再以出售的價款購買E2棟16樓,與原告主張更換同建案其他房屋的情形顯然不同。本案以出賣人海○公司而言,是先後出售兩戶房屋給原告,而非僅出售一戶房屋給原告,原告將其中一戶出售獲利了結,再去買另一戶房屋,出售第一戶獲利了結的部分,當然應該列入所得課稅。

本案若是原告與出賣人協商,將A1棟2樓房屋預買的權利更換為E2棟16樓,是否有財產交易損益,依本文的見解,因交換等同買賣,故仍然有財產交易的損益,只若無資金的收付,代表換入權利與換出權利是等價的,故計算出的財產交易損益是零。但若出賣人是以銷貨退回的方式取回預售A1棟2樓的權利,再出售E2棟16樓給原告,原告即不產生財產交易所得的情事,本案原告出售A1棟2樓的權利已收取價金,財產交易所得已實現應無任何的疑義。本案原告在出售前,若曾諮詢會計師或記帳士等專家,應可避免因認知錯誤,而遭受到補稅處罰的結果。

資料來源

- 新聞報導:北市大降建商囤房稅 3年內1.5% 2017-07-06

- 新聞報導:北市調降建商囤房稅 過關2017-07-06

- 新聞報導:囤房稅引爭議 建商全聯會:重稅不改誰敢投資? 2017-07-07

- 新聞報導:放寬囤房稅 列管4千戶2017-07-07

- 新聞報導:北市為何降囤房稅 說給你聽2017-07-06

- 新聞報導:北市大降囤房稅 巢運:向建商靠攏2017-07-07

- 新聞報導:建商董總開金口 房市回春誰說了算2017-07-06,新新聞雜誌,第1583期,頁62-63。