數位時代的醫學院課程:臨床教育者與教師的觀點(全球瞭望)

文章發表:2025/07/02

壹、背景

新加坡在數位轉型方面處於領先地位。「2020年全球連結性指數」(Global Connectivity Index, GCI)將新加坡排名第二,僅次於美國,主要體現在提升使用者體驗及優先投資於5G、大數據、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)和物聯網(Internet of Things, IoT)方面。在醫療體系中,COVID-19疫情與日益增長的高齡化人口加速了AI、機器人技術和遠距醫療等數位科技於新加坡醫療系統中的採用。儘管取得了這些進展,但在醫學院所教授的數位技能與醫學生及初階醫師認為對臨床照護有用的技能之間,仍存在明顯落差。這種落差並非新加坡獨有,其他已開發國家如美國及歐洲的研究也報導了醫學教育在數位科技方面存在相似趨勢。這些科技包括遠距醫療、擴增實境、AI、機器學習、模擬技術、個人化醫療與基因組學,這些技術被《富比士》(Forbes)列為2022年將徹底改變醫學與醫療保健的最大科技趨勢,也是本文所關注的焦點。

醫學院必須考慮培養學生必要的數位能力,以確保他們在臨床實務中能取得成功。目前,現代臨床實務與醫學院的教學內容之間存在脫節,後者仍然主要依賴記憶為基礎。此外,將數位能力納入核心課程能夠使未來的醫學畢業生具備以下知識:如何運用醫療數據、醫療系統中的數位基礎設施、應用於病人照護的數位科技,這些科技的醫事法律及倫理層面,以及其他數位化過程。此外,不應假設在數位時代成長的學生即具備數位科技的專業能力,因為「精通科技」(technological savviness)並不必然等同於能在病人照護中熟練使用數位科技。

值得注意的是,數位技能的課程推動面臨多項障礙,包括:機構慣性、教職員對課程變革的抗拒、醫學教育中數位資源供應的不一致,以及醫學課程本身已過於緊湊。儘管臨床教育者與教師在醫學教育與醫療系統中扮演重要角色,但目前針對他們觀點的研究卻相當稀少。大部分的原創研究主要著重於醫學生和初階醫師,探討他們在臨床實務中運用特定數位科技的知識和自信程度。

本研究透過探討新加坡33位資深臨床教育者與教師對於將數位科技技能融入醫學院核心課程的看法,彌補了這些研究上的缺口。本研究在現有文獻的基礎上,分析在核心臨床技能背景下教授數位科技的潛在益處與挑戰,如身體檢查、病史詢問、臨床推理與溝通技巧,這些技能是行醫藝術與科學的基石。因此,本文對於正在評估應在多大程度上傳授數位科技技能給醫學生的已開發國家的醫學院,具有重要的啟示。

貳、方法

一、樣本與設定

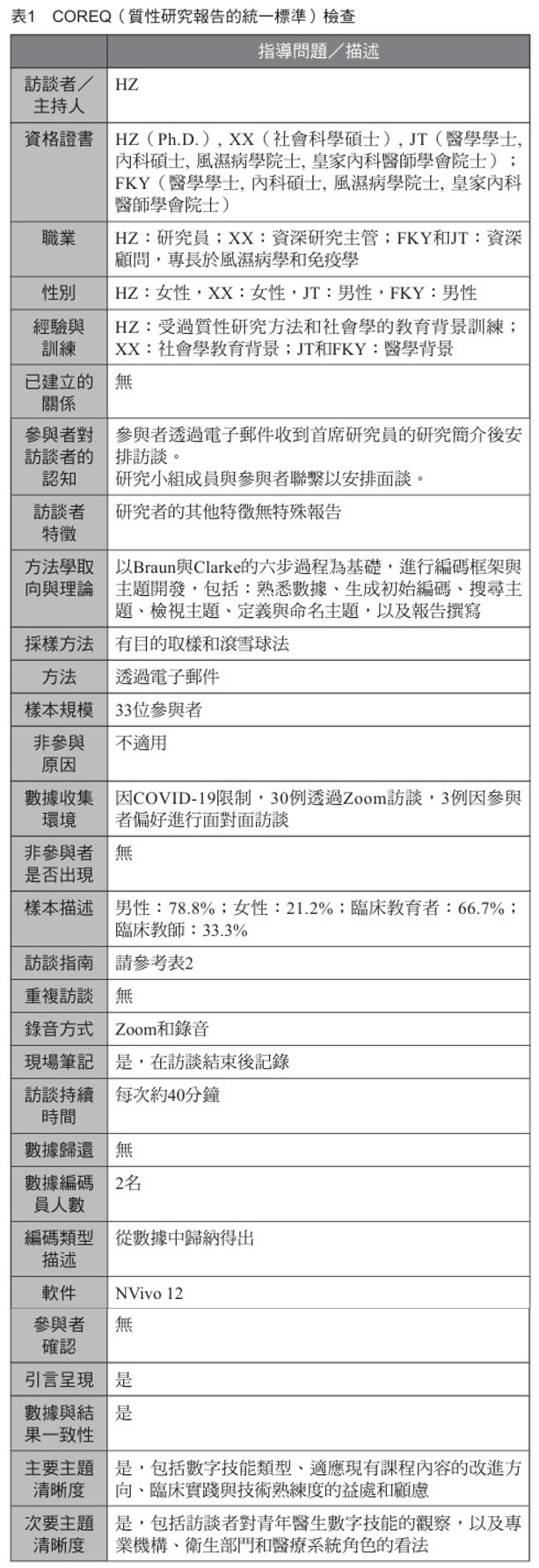

本研究遵循質性研究報告統合標準(The consolidated criteria for reporting qualitative research, COREQ)進行撰寫(見表1)。研究資料於2020年10月至2021年1月間,透過半結構式訪談向臨床教育者與教師進行收集。為達最大變異性,研究採用有目的抽樣法,招募來自新加坡3所本地醫學院的教務副院長,以及來自不同外科與內科專科(血管外科、心臟科與皮膚科)的資深顧問醫師,這些受訪者同時身兼臨床教育者與臨床教師。受訪者主要來自公立部門的學術教學醫院、一所私人家庭醫學診所,以及新加坡衛生部。參與者皆透過電子郵件邀請招募而來。本研究獲得SingHealth集中機構審查委員會(Centralised Institutional Review Board)的免審核批准(核准號:2020/2880)。

二、資料收集

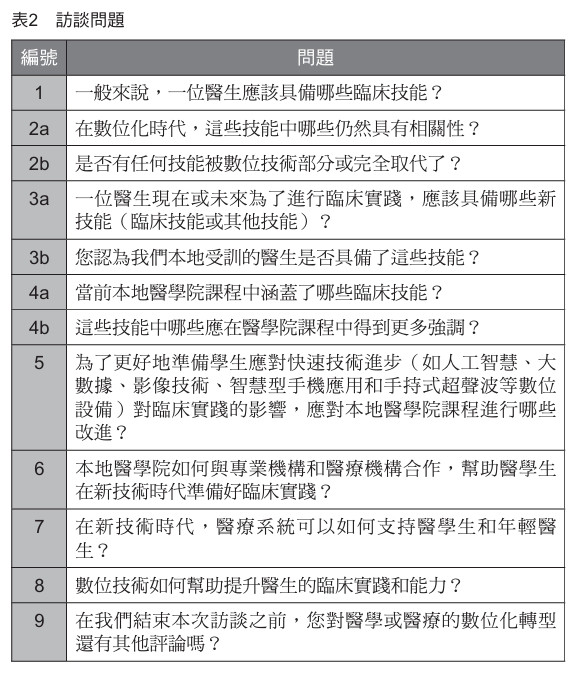

本研究在所有參與者同意參與後,皆獲得書面知情同意。所有訪談均以英文進行,其中30場透過Zoom線上平臺進行,另有3場為面對面訪談。每場訪談約40分鐘。訪談問題涵蓋有關在數位時代下,醫學畢業生未來臨床實務所需的相關技能,以及如何改善核心醫學院課程以更好地因應醫療數位化的趨勢(見表2)。

在訪談過程中,研究者向參與者簡要介紹了研究內容,並在獲得他們的口頭同意後錄製訪談。為促進討論,研究者還提到了一份基於《富比士》(Forbes)最新技術趨勢所列的數位技術清單。訪談內容隨後由轉錄員逐字轉錄,並由研究者和首席研究員進行審核以確保轉錄的準確性。

在回顧質性研究中的反思性問題時,研究者意識到,由於首席研究員與研究參與者之間已建立的專業關係,可能存在研究者偏見。為應對這一偏見威脅,訪談員與任何參與者均無事先關係,這是一項重要的控制措施。為防止偏見影響研究,研究者為每位參與者分配了代碼標識以確保匿名性。以“SC”開頭的代碼指代作為臨床教師的資深顧問,而以“ED”開頭的代碼則指代臨床教育者。

三、資料分析

研究人員與首席研究者獨立閱讀轉錄稿,並採用歸納性主題分析法,以辨識參與者之間的共通意涵。編碼框架與主題依據Braun與Clarke於2006年提出的六步驟法進行反覆開發。且為確保結果的準確性,所收集的數據涵蓋了來自不同專科、醫療機構及教育機構的資深醫師。此外,研究者將研究結果與現有的本地及全球醫學教育文獻進行比較,特別是數位科技時代下未來醫師的教育趨勢。若遇到編碼分歧,則透過研究人員與首席研究者的共識進行解決,並徵求共同作者的意見以達成最終決議......

全文刊登於月旦醫事法報告,第104期:尋找急診室的春天 訂閱優惠

- 《人工智慧基本法》三讀通過,醫療責任如何界定? 1/14

- 中草藥安全別輕忽:天然之下的法律風險 1/2

- AI醫療的倫理規範與責任釐清 12/8