改善精神疾病患者之安樂死管控:從比利時關於安樂死之刑事法院判決(三)(全球瞭望)

文章發表:2024/09/25

本文上篇載於

陸、第三層級FCECE對於安樂死之事後審查

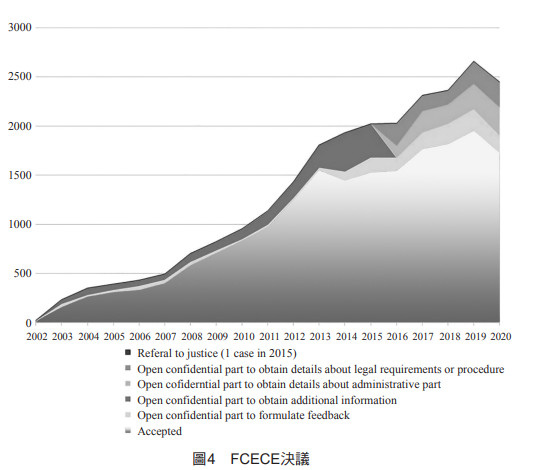

安樂死法規定所有安樂死案例均須向FCECE提交報告,該委員會將對每份報告之案例進行事後審查,以確保符合法定標準,該報告需要由主治醫生提交,其中提交的一份包含以下資訊需要匿名處理:一、疾病情況;二、疾病造成的痛苦情形;三、疾病無法緩解之理由;四、符合患者提出之申請是出於自願、經過深思熟慮、重複多次申請的要件,以及五、受諮詢人員的能力及其意見,另一份則是提交可識別身分的資料,包含患者、主治醫生、受諮詢人員等訊息。在審核匿名部分的資料時,如果對於是否符合法定標準要件存在疑慮,且經過委員會16名委員多數同意後,該委員會可打開非匿名部分之資料,令委員會有機會再向主治醫生取得其他額外的資訊。截至2020年止,有24,522件安樂死案例,其中21.8%案件經聯邦安樂死監督和評估委員會決議後打開非匿名之部分,以取得主治醫生的額外資訊(obtain additional information from the attending physician)(16.1%),或者是向醫生提供教學回饋意見(provide the physician with educational feedback)(5.7%)(參圖4),自2016年起,決議後打開非匿名部分之比例有29.9%,其中包含是用於取得行政程序所需資訊(obtain additional information on administrative elements)(4.5%)、法律要件或程序所需(the legal requirements or procedure)(4.1%),或者是向醫生提供教學回饋意見(provide educational feedback)(7.1%)。

在跟主治醫生取得額外資訊後,若委員會認為仍不符合法律要件,經過三分之二以上多數決通過後,則會將案件轉交檢察官,由檢察署決定是否啟動刑事調查程序,自2002年以來,FCECE共向檢察署提交一件案件,委員會認為該案件涉及醫師協助自殺,並非安樂死法涵蓋之範疇,因此不應採用安樂死的照護標準,不過該案件最後由司法調查委員會(Council Chamber)決定撤銷所有指控,因此該案件並未進入法庭審理。

關於本件安樂死申請,FCECE的其中一位共同主席被傳喚至初審法院作證,該名共同主席作證時稱,於進行安樂死之前,曾收到該案件醫生們的聯繫,根據醫生們所提供的資訊,他提出所有法律要件均已獲得滿足之意見,於安樂死執行後,經患者的家屬聯繫FCECE,發現委員會尚未收到患者安樂死申請的相關文件,在安樂死執行後再經過大約2個月後,相關文件方送達委員會,據該共同主席所稱,該案件經委員會全體委員一致投票通過批准,該名共同主席作證時強調解釋提到醫生在執行安樂死流程中自我控制及同儕控制的重要性,然而,如本文所提,於此情況下,自我控制及同儕控制兩者於本案中均出現問題,而這些問題顯然並未被安樂死法所指定做為第三層也就是最後控制手段的FCECE發現。

柒、討論與總結

本文對於患者安樂死所進行之分析凸顯現行法律制度框架下,對於安樂死申請進行評估以及批准之流程存在重大問題,本案患者在並未證實她的精神疾病並無改善之可能性,也未證明她所遭受之痛苦無法緩解的情況下接受安樂死,已經違反比利時安樂死法之規範,在安樂死法規定下由FCECE所提出之三層管控系統似乎在每個層級均出現問題,雖然本文指出本案安樂死違反法律,然而並不等同於本文認為參與其中之醫生應該受到初審法院判定殺人罪,因為此種刑罰完全是不恰當的。

從本件安樂死案例中吸收經驗至關重要,以確保未來對於基於精神疾病所產生之精神痛苦,提出安樂死申請能在符合法律規範下獲得正確評估。首先,要先考慮自我控制及同儕控制的重要性,應了解到參與安樂死申請評估之醫生必須要對於安樂死法有所了解,並且依規定認真執行相關標準,於本案安樂死案例中,主治醫生以及第一位受諮詢的家庭醫生均已被證明兩人對於安樂死法了解有限。

第二,為了要確保對於基於精神疾病所產生之精神痛苦,提出安樂死申請能進行同儕控制,應該有至少兩名參與其中的醫生需要具備有足夠的知識跟經驗來對疾病的性質以及痛苦進行評估,於本件安樂死案例中,第一位受諮詢之家庭醫生並無評估所必須具備的專業知識,完全需要依賴第二位受諮詢醫生之診斷,嚴格來說,雖然依賴另一位醫生之診斷是法律所允許的,但是如果只有其中一位參與的醫生可以進行必要評估的時候,就不應該以此認為已經完成同儕控制,甚且,如同上文所述,精神科醫生可能是唯一有資格對患者精神狀況進行正確評估的人,然而安樂死法中並沒有要求第二位受諮詢醫生針對精神疾病作出評估,此部分屬於法律之缺漏。

第三,安樂死法規定只有具備行為能力之成年人方能基於精神疾病痛苦提出安樂死申請,雖然本件安樂死案例中關於精神疾病對於患者決策能力有潛在負面影響一事並沒有疑慮,但是任何可能引發疑慮的情況應該要更加謹慎,基於此點考慮,本研究難以理解在基於嚴重精神疾病的安樂死申請,在正式評估流程中並未考慮對行為能力進行評估。

第四,一名患有嚴重精神疾病之患者多次提出安樂死申請的行為,並不代表患者所做出的決定是經過深思熟慮的,尤其在本件安樂死案例中,患者偶爾也曾表達過一些猶豫,並且於安樂死執行前幾週再次進行新的診斷,於此,如同其他幾項法律標準評估一樣重要的是應該要探討合理的實證療法選擇。

第五可能也是最重要的一點,在得出患者所罹患之精神疾病屬於不可治癒或治療無效,且疾病導致的痛苦無法緩解的結論前,應該先嘗試合理實證療法並且未取得成功,於此方面需要留意的是,比利時及荷蘭的精神科醫生最近對精神病患者申請安樂死的診斷流程,建立一個Delphi共識模型(Delphi-consensus model),此模型建議精神科診斷需要符合常規診斷標準(如參照精神疾病診斷與統計手冊),且需由兩名精神科醫生個別進行獨立確認,臨床診斷方面應該將包含系統要件以及背景要件的敘述性說明納入考量,如果一名患者有長期的精神疾病病史,則要進行額外診斷程序應該限縮於有新的治療選擇之範圍內。只有在嘗試所有合理、基於相關指引的治療方式並且無法取的成功進展後,才應考慮進行MAID,基於精神疾病的生物心理社會模型(bio-psycho-social model),包含生物學、心理學以及社會治療層面,重點在於至少其中一項以疾病康復為導向之措施應該介入干預,若有需要,也該採取相關措施改善患者的社會環境狀態,然而,專家強調於安樂死前患者需要接受的治療方法是有限的,在評估患者所遭受之精神痛是否可以緩解,應考慮以下幾項因素,包含:一、精神疾病持續期間的長短;二、於合理期間內,患者是否會對提議的治療方式做出回應;三、提議的治療方案可能產生的副作用或負面影響,以及四、參與之醫生們本身之專業程度以及決策之共享性......

全文刊登於月旦醫事法報告,第93期:體重、健康與法律 訂閱優惠