壹、前 言

有限公司一直以來均為我國家數最多的公司型態,截至2024年9月止,全體公司數量共計有787,955家,有限公司即有591,344家,占全體公司比例約七成五,然而,公司法僅透過極少的17個條文加以管控有限公司。對於有限公司具有多數股東,且該公司董事與公司涉訟時應如何處理,現行法制並未如同公司法第213~215條設有相關規範,是以,本文擬探討現行實務之解決方式,並嘗試提出修法建議。

貳、現行實務之處理方式

一、非一人公司型態之有限公司董事涉訟

當有限公司董事為違法行為或違反章程規定,而有對之提起訴訟之必要時,有限公司之股東應如何提起訴訟?我國司法實務穩定見解多認為,若該有限公司為具有多數股東,然僅置1位董事,應由股東互相推選,倘若全體股東不能決議另行推選非董事之股東代表公司與董事為訴訟時,則利害關係人得依民事訴訟法第51條第2項規定,聲請法院為之選任特別代理人,而與公司為訴訟。

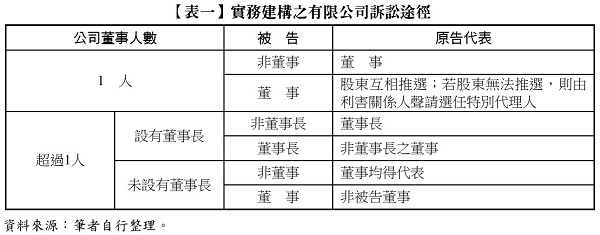

若該有限公司具有多位董事,則此際應如何處理?我國司法實務穩定見解則認為,應視被告之董事是否為董事長而定。若被告之董事非董事長,依公司法第108條第1項規定,由董事長代表公司對該違法董事提起訴訟;反之,若公司董事長為被告者,則應由其他董事代表公司對董事長提起訴訟;若公司章程未設有董事長,但卻有多位董事之情形,因為董事均具有代表權,應由非被告之董事作為公司訴訟之代表。本文以【表一】統合整理現行我國實務所建構有限公司之訴訟途徑。

二、現行制度產生之疑慮

在非僅置1位董事之有限公司而言,其餘董事可能因為顧及彼此間之情誼,不願意對違法的董事或董事長提起訴訟,此時應係屬董事「因故不能行使職權」,依公司法第108條第2項規定,有兩種途徑:其一係董事指定股東1人代理,另一則係得由其餘股東決議另行選派代理人追究董事之責任。然而,在前者的運作下,董事可能會指定與自己關係較好的股東,在訴訟上消極攻防,藉此使被告董事脫免責任,至於後者,互推1人代理董事之結果,亦有可能推出不適合或在訴訟程序上無意積極攻防之股東,例如其餘股東間可能無法順利互推1人代理,或所推出之人仍為董事之利害關係人,亦難以期待其在訴訟上會盡力攻擊及防禦,而無法達到代表訴訟制度所欲追訴董事責任之效果。

此外,觀察公司法第8條對於負責人之定義,如係代表提起訴訟之股東或特別代理人,均不在職務負責人之射程範圍,倘若於訴訟上消極攻防,除董事外,並無相關規範能加以反制。是以,我國現行法制下對於有限公司之股東對董事提起訴訟之規範並不明確,應如何提起相關訴訟仍有探討的空間。

三、有限公司股東提起訴訟之機制

(一) 類推適用股份有限公司相關規範

學理上有認為,為了保障少數股東之權利,宜適度地類推適用公司法第214、215條,在符合少數股東之資格及履行訴訟前置程序等要件下,可由股東為有限公司提起訴訟,亦即提起訴訟股東之資格應具備繼續6個月以上,出資額占資本總額1%,方可提起。又因我國有限公司並未如同德國法有設置監察人,於類推適用第214條第1項時,無法要求股東先以書面向監察人提出請求,是以,宜認為有限公司尚有其他並未成為追訴對象或無利害關係之董事時,此時解為股東應以書面請求其餘董事為公司對違反義務之董事提起訴訟。若其餘董事自有該請求之日起,30日內不提起訴訟時,股東得為公司提起訴訟。至於有限公司僅設有1位董事或全體董事均為被告之情形,乃至於其餘董事與被追訴之董事具有利害關係或時效即將消滅等情事,此時股東應得免經該項訴訟前置程序,而為公司提起訴訟。

(二) 比較法制觀察

在德拉瓦州有限責任公司法(Delaware Limited Liability Company Act, DLLCA)第18-101條(9)中對於有限責任公司,允許成員(Member)透過協議安排公司之事務,且無論公司是否簽署前述協議,均受到該協議之拘束。又同法第18-1001條則規範,有權提起訴訟的成員或管理者不願提起訴訟時,其他成員得作為原告向衡平法院提起訴訟,以求對公司為最有利之判決,而提起訴訟時,第18-1003條要求原告須具體說明應提起訴訟之成員或管理者消極未起訴之原因。又統一有限責任公司法(Revised Uniform Limited Liability Company Act, RULLCA)第802條中,對於股東提起代表訴訟的要求則係先向管理者或有權提起訴訟之成員提出要求,要求他們促使公司提起訴訟,且管理者或其他成員沒有在合理時間內提起訴訟或者前述要求是無效的情形下,容許其他成員提起代表訴訟。

另外,《中華人民共和國公司法》(下稱《公司法》)在2023年12月29日修正通過,其中刪除了2018年版本《公司法》中16個條文,新增和修改了228個條文,其中實質修改了112個條文,將自2024年7月1日起施行。該次修正也是自1993年《公司法》制定以後的第六次修正。《公司法》第189條第1款規定,公司之董事及高級管理人員若有違法之情形,有限責任公司之股東可以書面請求監事會或者不設監事會的有限責任公司之監事向人民法院提起訴訟;同樣的,在監事違法之情形下,有限責任公司股東亦可以書面請求董事會或者不設董事會的有限責任公司的執行董事向人民法院提起訴訟。同條第2款則規範,若義務主體收到股東請求後30日內未提起訴訟或情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害,股東得為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。此外,該條的被告並不限於公司之董事、監事或高級管理人員,依同條第3款規範,若侵害來源係他人者,股東亦可依前述規範向該第三人提起訴訟。又,該條第4款規範除了將全資之子公司董事會、董事、高級管理人員、監事會、監事納入義務主體之範疇外,第三人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失,亦為受規範之主體。換言之,母公司之股東亦可對侵害子公司權益依前述第1、2款規定,對第三人提起訴訟......(閱讀全文請參考月旦會計實務研究或月旦知識庫)

全文刊登於月旦會計實務研究,第86期:再生能源法律、會計、稅務及相關議題探討 訂閱優惠