TWSA540 主題四 :因應所辨認及評估會計估計個別項目聲明重大不實表達風險

(一) 進一步查核程序之設計

1、查核人員於設計及執行進一步查核程序時,其性質、時間及範圍須因應所評估個別項目聲明之重大不實表達風險(MMR),且於設計前述查核程序時應考量對MMR作成評估結論所依據之理由。

(1) 查核人員設計及執行進一步查核程序時,應瞭解所評估之MMR愈高,愈須取得更具說服力之查核證據。

(2) 查核人員於設計及執行進一步查核程序時,應以不偏頗之方式取得查核證據,即不偏向取得可驗證之查核證據,亦不偏向排除可反駁之查核證據。

A.查核證據包括可用以支持及驗證或可反駁管理階層聲明之資訊。

B.以不偏頗方式取得查核證據,可能包括自受查者內部及外部之多重來源取得證據。惟查核人員無須執行全面性搜尋,以辨認查核證據之所有可能來源。

(3) 查核人員對會計估計所執行之控制測試,應反映作成MMR評估結論所依據之理由。查核人員於設計及執行控制測試時,如對控制執行有效性擬予信賴之程度愈高,愈須取得更具說服力之查核證據。

2、查核人員所評估之風險愈高,愈須取得更具說服力之查核證據。因此,當與會計估計有關之IR被評估為處於固有風險光譜較高之位置時,查核人員對查核證據之性質或數量之考量可能更為重要。

3、影響查核人員進一步查核程序之性質、時間及範圍之事項,例舉如下:

(1) 所評估之重大不實表達風險。其影響查核證據所需之說服力,並影響查核人員選擇查核會計估計之方式。

(2) 作成重大不實表達風險評估結論所依據之理由。

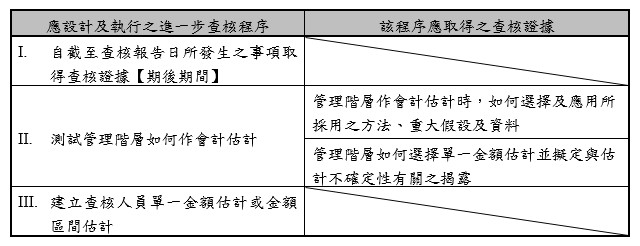

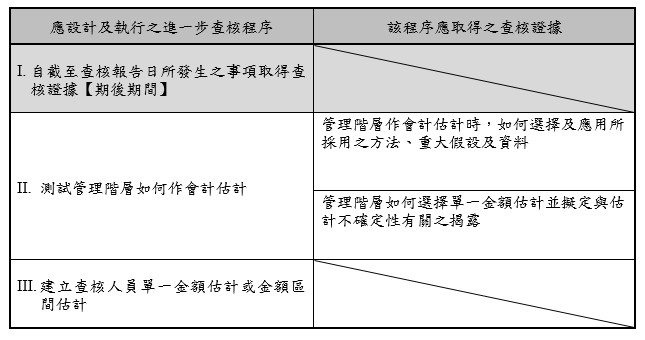

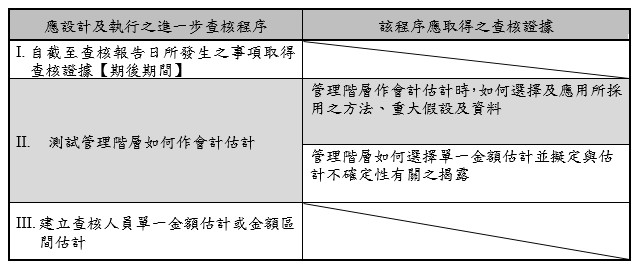

4、對所評估會計估計重大不實表達風險之因應,查核人員之進一步查核程序應包括下列一項或多項測試方式:

5、查核人員對會計估計之控制,設計進一步查核程序時,應考量:

(1) 受查者是否存在與查核攸關之內部控制。如有時,評估該等控制之設計是否有效,並確認其是否付諸實行。

(2) 查核人員是否擬測試控制執行之有效性。

6、有下列情況之一時,查核人員應設計及執行控制測試,俾對控制執行之有效性取得足夠及適切之查核證據:

(1) 對個別項目聲明重大不實表達風險之評估包含對控制係有效執行之預期。

(2) 對個別項目聲明僅執行證實程序無法取得足夠及適切之查核證據。

(二) 自截至查核報告日所發生之事項取得查核證據(1/3)

1、於某些情況下,自截至查核報告日所發生之事項取得查核證據,可提供足夠及適切之查核證據。例如,過時之產品於財務報導期間結束日後出售價格,可提供其淨變現價值估計足夠及適切之查核證據。

2、對於某些會計估計,截至查核報告日發生之事項可能無法對該等會計估計提供足夠及適切之查核證據。例如,與某些會計估計有關之事項或狀況係於一段長期間內發展。此外,就公允價值會計估計之衡量目的而言,財務報導期間結束日後之資訊可能無法反映該日所存在之事項或狀況。

(三) 測試管理階層如何作會計估計(2/3)

1、當測試管理階層如何作會計估計時,查核人員應依規定設計及執行進一步查核程序,俾對與下列事項有關之重大不實表達風險取得足夠及適切之查核證據:

(1) 管理階層作會計估計時,如何選擇及應用所採用之方法、重大假設及資料。

(2) 管理階層如何選擇單一金額估計並擬定與估計不確定性有關之揭露。

2、下列情況下,測試管理階層如何作會計估計可能係屬適當之測試方式:

(1) 查核人員複核前期之類似會計估計後,認為管理階層當期之會計估計程序係屬適當。

(2) 會計估計係依據大量性質類似但個別金額不重大項目之母體所作成。

(3) 適用之財務報導架構規定管理階層應如何作會計估計。例如備抵預期信用損失。

(4) 會計估計係由例行性資料處理所產生。

3、當查核人員無法自期後事項取得查核證據,或查核人員無法建立單一金額估計或金額區間估計時,測試管理階層如何作會計估計可能為適當之方式。

4、測試管理階層如何作會計估計應取得查核證據層面包括:(2/3)

(1) 針對管理階層如何選擇及應用所採用之方法、重大假設及資料,查核人員所設計及執行之進一步查核程序,包括:

(2) 管理階層如何選擇單一金額估計並擬定與估計不確定性有關之揭露,查核人員應設計及執行進一步查核程序。

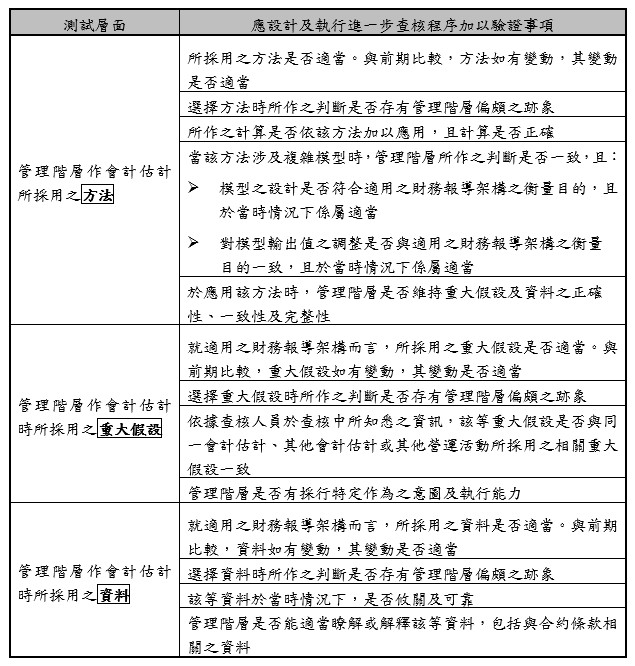

(四) 針對管理階層如何選擇及應用所採用之方法、重大假設及資料,查核人員所設計及執行之進一步查核程序詳析如下:

1、查核人員測試管理階層如何作會計估計時,就管理階層所採用之方法設計進一步查核程序,應有之查核考量:

(1) 模型及相關方法於下列情況可能較為複雜:

A.須具備專門技術或知識始能瞭解或應用方法,包含設計模型及選擇與採用適當資料及假設。

B.模型中須採用之資料因其可取得性、可觀察性或接觸上之限制,而難以取得。

C.於使用模型時,因多種評價屬性、資料及假設間之多種關係或多種反覆運算,導致難以維持資料及假設之正確性、一致性及完整性。

(2) 管理階層使用複雜模型(Complex modelling)時,查核人員宜考量之事項,例舉如下:

A. 模型於使用前或變動後是否經過驗證且定期評估,以確保對其預期用途仍屬妥適。受查者對模型之驗證程序可能包括對下列事項之評估:

(A) 模型之理論是否合理。

(B) 模型之數理推導是否正確。

(C) 資料及假設之正確性及完整性。

(D) 輸出值與實際交易價格之比較。

B.對模型變動之控制是否有適當政策及程序。

C.管理階層於使用模型時,採用適當之技術與知識。

(3) 在應用方法時,維持重大假設及資料之正確性及完整性,係指於所有資訊處理階段中維持資料及假設之正確性及完整性。未維持該正確性及完整性,可能導致資料毀損及假設不再適當,並可能發生不實表達。

2、查核人員測試管理階層如何作會計估計時,就管理階層所採用之重大假設計進一步查核程序,應有之查核考量:

(1) 對於就適用之財務報導架構而言所選擇之重大假設是否適當,以及與前期比較,重大假設如有變動,其變動是否適當,查核人員之攸關考量可能包括:

A.管理階層對所選擇假設所持之理由是否適當。

B.就會計估計之性質、適用之財務報導架構攸關規定,以及受查者事業及所處產業與環境而言,所選擇之假設於當時情況下是否適當。

C.與前期比較,假設之變動是否係基於新情況及新資訊。

(2) 就適用之財務報導架構而言重大假設是否適當,可能取決於管理階層執行特定作為之意圖及能力。管理階層對特定資產或負債之相關計畫及意圖常予以書面化。

3、查核人員測試管理階層如何作會計估計時,就管理階層所採用之資料設計進一步查核程序,應有之查核考量:

(1) 對於就適用之財務報導架構而言作會計估計所採用資料是否適當,以及與前期比較,資料如有變動,其變動是否適當,查核人員之攸關考量可能包括:

A.管理階層對資料選擇所持之理由是否適當。

B.就會計估計之性質、適用之財務報導架構攸關規定,以及受查者事業及所處產業與環境而言,所選擇之資料於當時情況下是否適當。

C.與前期比較,所選擇資料之來源或項目或所選擇資料之變動是否係基於新情況或新資訊。

(A) 如非基於新情況及資訊,該變動可能不合理或未遵循適用之財務報導架構。

(B) 對會計估計作武斷之變動, 將使各期財務報表不一致,且可能導致財務報表存有不實表達或顯示存有管理階層偏頗。

(2) 當會計估計係基於複雜之法令或合約條款時,查核人員宜考量之程序包括:

A.評估是否需要專門技術或知識,以瞭解或解讀該合約。

B.查詢受查者之法律顧問有關法令或合約條款之情事。

C.檢查相關合約以:

(A) 評估交易或協議之實質目的。

(B) 考量合約條款是否與管理階層之解釋一致。

資料來源

- 本文章有關審計準則540號「會計估計與相關揭露之查核(112年發布)」著作權專屬於財團人會計研究發展基金會所有,本人基於研究目的自財團法人中華民國會計研究發展基金會網站公報內容閱覽專區取得並摘錄援引。