推動期程:65號公報於中華民國106年10月24日發布,並自民國107年4月1日起實施。自本公報實施日起,準則公報第36號「財務報表之核閱」,不再適用。

重點說明

一、財務報表之核閱(reviews of financial statement)基本觀念

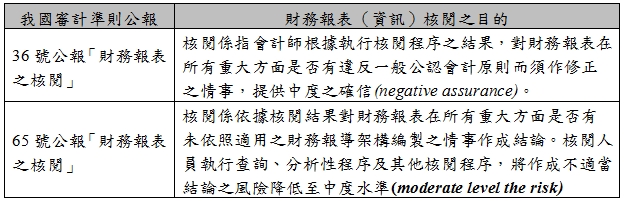

我國自民國99年與國際審計準則公報及確信服務公報陸續接軌後,會計師核閱財務報表所提供確信程度用詞略有修改,茲比較如下:

二、財務報表核閱工作之性質

1.核閱財務報表之目的與查核財務報表之目的顯著不同。財務報表之核閱,對財務報表是否在所有重大方面係依照適用之財務報導架構編製及允當表達,無法提供表示意見之基礎。

解析

- 相較於查核,核閱並非用以對財務報表未存有重大不實表達取得合理確信。亦即核閱所執行之程序,並按依一般公認審計準則規定,為取得財務報表允當表達合理確信,而規劃並執行查核程序。

- 核閱程序僅能達成未發現財務報表在所有重大方面有未依照適用之財務報導架構編製情事,致其無法允當表達之結論

2.會計師為對財務報表在所有重大方面是否有未依照適用之財務報導架構編製之情事作成結論,應執行以下程序:

- 遵循會計師職業道德規範。

- 對個別核閱案件執行適用之品質管制。

- 規劃及執行核閱時,應抱持專業懷疑之態度,並認知財務報表可能存有重大不實表達。

解析

- 36號公報僅規範會計師規劃及執行核閱工作時,對可能造成財務報表重大不實表達之情況,應盡專業上應有之注意。核閱雖僅能提供中度確信(有限度確信,Limited assurance),於65號公報中仍對核閱工作之一般性要件與執行查核工作為相同規範。

三、核閱財務報表之工作流程

1.就案件條款達成協議。雙方已達成協議之案件條款通常記載於委任書,以避免雙方對案件之性質(尤其是核閱之目的及範圍)、管理階層之責任、會計師核閱財務報表之責任、取得之確信程度及報告之性質與格式產生誤解。

2.核閱工作之規劃

- 核閱人員應對受核閱者及其環境(包括與編製財務報表有關之內部控制)取得足夠瞭解,以規劃及執行下列核閱工作:

- 辨認潛在重大不實表達之類型,並考量其發生之可能性。

- 選擇並執行適當之查詢、分析性程序及其他核閱程序,俾發現財務報表在所有重大方面是否有未依照適用之財務報導架構編製之情事,以作為核閱結論之基礎。

- 核閱人員藉由對受核閱者及其環境(包括與編製財務報表有關之內部控制)之瞭解,決定擬執行之查詢、分析性程序及其他核閱程序,並辨認可藉由該等程序因應之特定事件、交易或聲明。

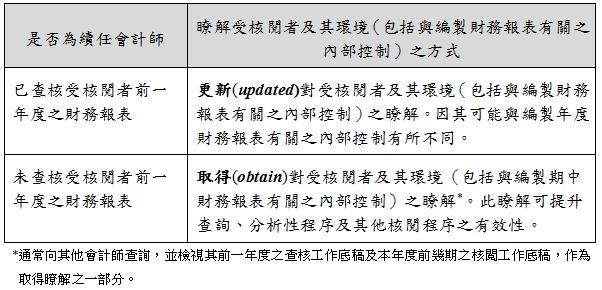

- 受託核閱期中財務報表之會計師於規劃期中財務報表之核閱時,應對受核閱者有適當之瞭解,並依不同情況執行適當程序,包括:

- 集團核閱團隊宜決定對組成個體擬執行核閱程序之性質,並告知組成個體核閱人員。集團核閱團隊作此決定時應考量之因素包括組成個體財務報表之重大性及不實表達風險;與編製組成個體財務報表有關之內部控制由集團主導之程度。

解析

3.核閱工作之進行

- 核閱人員應執行查詢、分析性程序及其他核閱程序,俾使會計師依據所執行程序之結果對財務報表在所有重大方面是否有未依照適用之財務報導架構編製之情事作成結論。

解析

- 核閱人員所執行之程序通常限於查詢(主要向受核閱者負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序,而非藉由檢查、觀察或函證對重大會計事項執行驗證。惟核閱人員因某一事項而對財務報表是否在所有重大方面係依照適用之財務報導架構編製有所疑慮時,應執行額外查詢或其他程序,以消除其疑慮,俾作成結論。

- 核閱人員可能於受核閱者編製財務報表前(或同時)執行某些核閱程序。例如,於財務報導期間結束日前更新對受核閱者及其環境(包括與編製財務報表有關之內部控制)之瞭解並閱讀股東會、董事會及其功能性委員會之會議紀錄。提前執行某些核閱程序,可使核閱人員及早辨認並考量影響財務報表之重大會計事項

- 核閱人員應核對財務報表至下列各項,以取得財務報表與相關會計紀錄一致(或調節後一致)之證據

- 會計紀錄(例如總分類帳)或依會計紀錄彙總之表單。

- 受核閱者紀錄中之其他可佐證資料。

- 核閱人員應向管理階層查詢截至核閱報告日所發生可能須於財務報表中調整或揭露之事項是否均已辨認。核閱人員無須執行其他程序以辨認核閱報告日後發生之事項。【核閱財務報導涵蓋期間至核閱報告日,即為期後事項】

- 核閱人員執行核閱時,通常無須驗證管理階層對有關訴訟或索賠之查詢所作之回應,因此無須函詢受核閱者之律師。惟有關訴訟或索賠之事項如使核閱人員對財務報表是否在所有重大方面係依照適用之財務報導架構編製有所疑慮,且認為受核閱者之律師可能有相關資訊時,則向該律師函詢有關訴訟或索賠之事項可能係屬適當。

4.核閱結果之評估

- 核閱人員應評估(個別及彙總)所辨認之不實表達(包含不適當之揭露),以決定財務報表是否偏離適用之財務報導架構而須作重大調整。核閱人員可設定一門檻,並將金額低於該門檻之不實表達視為顯然微小而無須加以累計,因核閱人員預期該等不實表達之累計數明顯不會對財務報表有重大影響。

- 核閱人員應評估未更正不實表達(個別金額及彙總數)對財務報表整體之影響是否重大。核閱人員評估未更正不實表達是否重大時,宜考量其性質、原因、金額、是否源自前期,以及對未來期間可能產生之影響。

解析

- 核閱人員核閱財務報表時對重大性之考量,應與查核財務報表時相同。財務報表之核閱雖較財務報表之查核有較大風險,難以發現財務報表之重大不實表達,但核閱人員於判斷重大性標準時,所考量者係財務報表之內容及其使用者之需要,而非所提供確信之程度。

5.完成核閱工作

- 核閱人員應向管理階層取得書面聲明,並與管理階層及治理單位溝通。

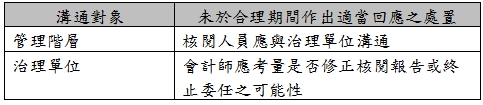

- 當核閱人員發現財務報表偏離適用之財務報導架構而須作重大調整時,應儘速與適當層級之管理階層溝通。溝通方式得採口頭或書面溝通。以口頭或書面溝通,取決於欲溝通事項之性質、敏感性及重要性,以及溝通之時點。如以口頭溝通,核閱人員應將其作成書面紀錄。

- 當核閱人員發現存有舞弊或未遵循法令之情事時,應儘速與適當層級之管理階層溝通。適當層級管理階層之決定取決於共謀之可能性及是否涉及管理階層成員。核閱人員宜考量該情事對核閱工作之影響及與治理單位溝通之必要性。

- 當核閱人員發現財務報表偏離適用之財務報導架構而須作重大調整時,應儘速與適當層級之管理階層溝通。溝通方式得採口頭或書面溝通。以口頭或書面溝通,取決於欲溝通事項之性質、敏感性及重要性,以及溝通之時點。如以口頭溝通,核閱人員應將其作成書面紀錄。

- 核閱人員應編製工作底稿,以提供會計師作成結論之基礎,並提供核閱工作係依公報之規定執行之證據。核閱之工作底稿應使有經驗之核閱人員縱未參與核閱工作,亦能瞭解核閱人員所執行之查詢、分析性程序及其他核閱程序之性質、時間及範圍、所獲取之資訊及執行核閱過程中所考量之重大事項(包括該等事項之處理)。

四、會計師核閱報告類型

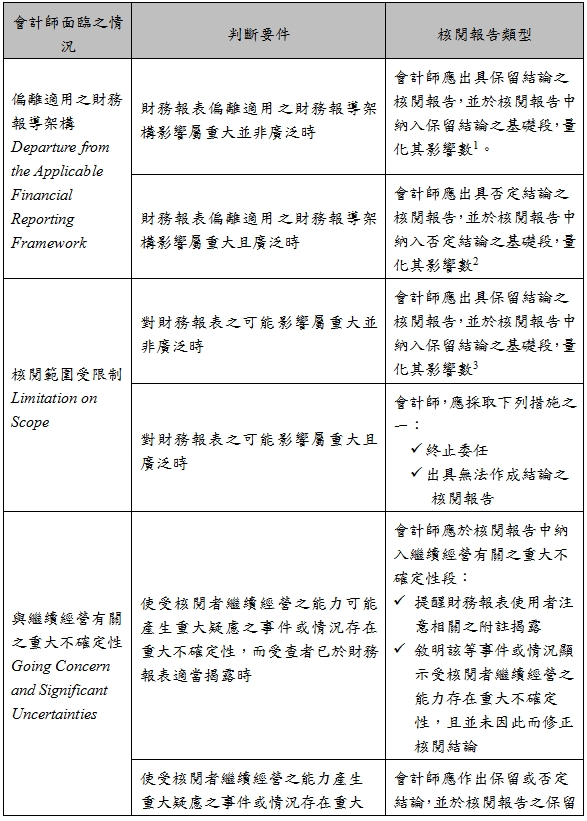

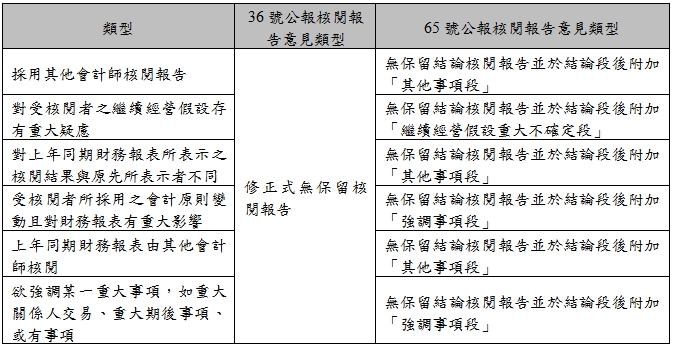

1.財務報表核閱報告之類型,取決於查核人員面臨之情況,茲整理列表如下:

解析

- 65號公報有關會計師核閱報告之變化,主要係按新式查核報告架構及用語加以修訂,除段落順序與原36號公報迥異外,另就原36號公報之修正式無保留核閱報告,依新式查核報告更動如下:

2.核閱範圍受限制相關議題

- 範圍受限制之情況如係來自管理階層所施加之限制

- 會計師如於承接案件前,知悉管理階層將對核閱範圍予以限制,則應審慎考量是否承接該案件。

- 會計師如接受委任後,始察覺管理階層對核閱範圍予以限制,應要求解除該限制,並應就此事實以書面與適當層級之管理階層及治理單位溝通。

- 管理階層拒絕解除對核閱範圍之限制,致會計師無法完成核閱工作,並作成結論,則會計師應就此事實,以書面與適當層級之管理階層及治理單位溝通。

- 非導因於管理階層加諸之範圍受限制。於此情況下,核閱人員通常無法完成核閱工作並作成結論。惟於某些情況下,範圍受限制僅侷限於某一特定事項,且該事項對財務報表之可能影響雖屬重大但並非廣泛,會計師應出具保留結論之核閱報告,並於保留結論之基礎段敘明該限制之性質及其對財務報表之可能影響(除非實務上不可行)。

3.核閱人員為確認是否存在使受核閱者繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況時,應執行以下程序:

- 向管理階層查詢其對企業繼續經營能力之評估。

- 於執行查詢、分析性程序及其他核閱程序時,核閱人員辨認出使受核閱者繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況時,應查詢以下事項:

4.強調事項段及其他事項段之使用

- 某些情況下,會計師可能於核閱報告納入不影響核閱結論之「強調事項段」,並索引至相關之附註揭露。「強調事項」段宜置於結論段之後,並敘明未因該強調事項而修正核閱結論。

- 某些情況下,會計師可能於核閱報告納入不影響核閱結論之「其他事項段」。「其他事項段」宜置於結論段之後。

註釋

- 以敘明導致保留或否定結論之事項及其對財務報表之影響(除非實務上不可行)返回內文

- 同前揭註。返回內文

- 同前揭註。返回內文

- 核閱人員通常無須對因應計畫之可行性予以驗證。返回內文

- 核閱人員通常無須對該因應計畫之結果是否將改善現狀予以驗證。返回內文

資料來源

- 本文章有關審計準則公報第65號「財務報表之核閱」著作權專屬於財團法人會計研究發展基金會所有,本人基於研究目的自財團法人中華民國會計研究發展基金會網站公報內容閱覽專區取得並摘錄援引。